印象派の創始者、モネの画業と軌跡を辿る

パリとノルマンディーの旅

Vol.3 ー フランス「印象派を巡る旅」にあなたも出かけてみませんか?(全4回)

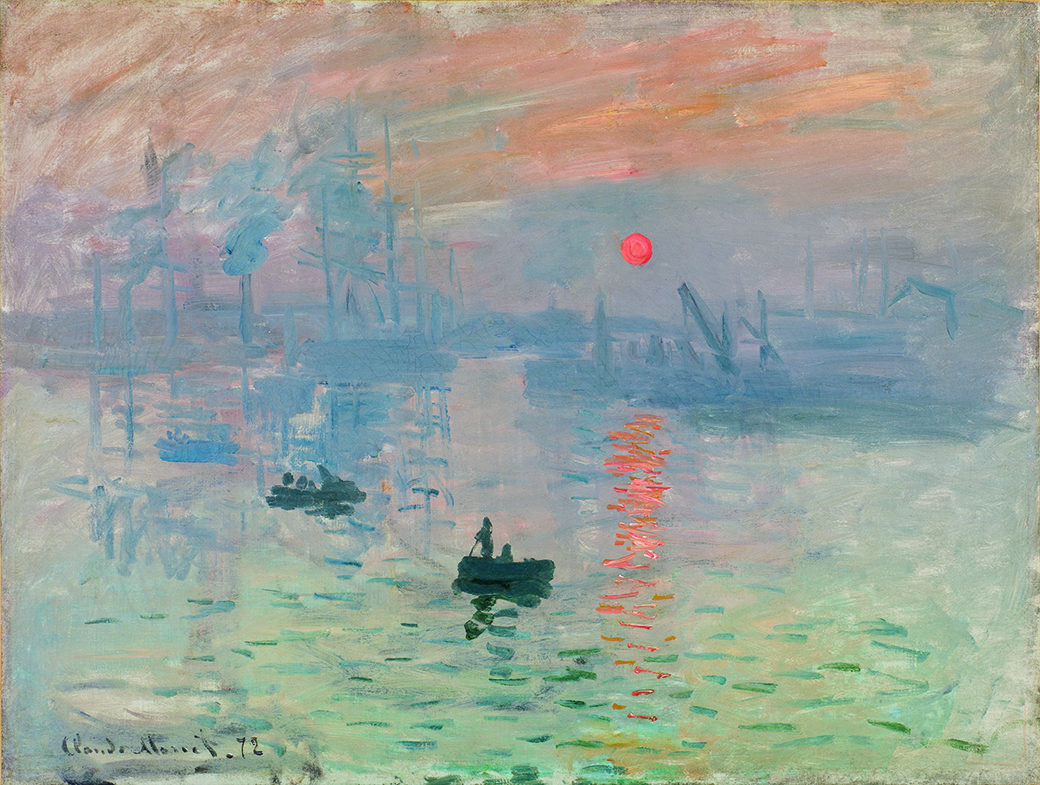

Claude Monet (1840-1926) Impression, Soleil Levant 1872

Paris, musée Marmottan Monet, don Eugène et Victorine Donop de Monchy, 1940

Inv. 4014 © Musée Marmottan Monet / Studio Christian Baraja SLB 12 Claude Monet

フランス「印象派を巡る旅」にあなたも出かけてみませんか?(全4回)

Vol.1 Vol.2 Vol.3 Vol.4

「印象派誕生150周年」を迎えた2024年の今年、印象派の画家たちに縁のある、イル・ド・フランス地方(パリを中心とする地域圏)と、パリの北西に位置するノルマンディー地方にて、3月末から9月までの6ヶ月間に渡り、150以上もの印象派をテーマとしたアートイベントが開催されている。

パリ、オルセー美術館で開催中の企画展とVR体験イベントを紹介した 【Vol.1】、そして ゴッホ、カイユボット、ルノワールの作品の舞台となったイル・ド・フランス地方を巡った【Vol.2】 に続いて、今回の「印象派を巡る旅」では、ノルマンディー地方を中心に巡りたい。

印象派誕生の地と呼ばれているノルマンディーだが、そう言われる由縁のひとつにクロード・モネ(1840-1926)との関わりが深いことが挙げられる。フランス北西部、海に面した美しい景観で知られるノルマンディー地方。パリから電車で1時間ほどのこの場所で、モネは幼少期と40代以降の人生の後半を暮らしたのである。また、モネはノルマンディーの風景をモチーフにした絵を数多く残している。

そこで今回はモネに焦点を当ててノルマンディー地方を巡りたい。《印象、日の出》(1874年)の舞台となった港のあるノルマンディー地方の都市ル・アーヴルや、30代後半のモネが幾度も描いた断崖があるエトルタ、「クロード・モネの家と庭」があるジヴェルニー、連作《ルーアン大聖堂》のモチーフがあるルーアン、それらをモネの作品や人生を辿りながらご紹介する。

名前の由来、新たな手法の開拓、モネが印象派に与えた多大な功績

大西洋に面する都市ル・アーヴル。この港町を描いたと言われているのが、《印象、日の出》である。後に「第1回印象派展」と称される1874年4月に開催された30名の画家らによるグループ展に、モネはこの絵を出展した。そしてこの絵タイトルこそが「印象派」という呼び名のきっかけになったと言われている(詳細はVol.1)。

屋外で制作され、自然の光を捉えながら、筆触分割で描かれている。

またその他にも、印象派の画家の特徴のひとつである「筆触分割」という手法を編み出したひとりがモネであること、そして86歳という長い生涯の最後まで印象派の発展に貢献し続けた人物であったことなど、美術史上の「印象派」におけるモネの功績は計り知れない。

(左)クロード・モネ ルーアン大聖堂のファサード、曇天 1892年

La Cathedrale de Rouen, Le portrail, temps gris 1892 Paris musee d'Orsay

(中央)クロード・モネ ルーアン大聖堂のファサード、、朝の陽光 1893年

La Cathedrale de Rouen, Le portrail, soleil matinal 1893 Paris musee d'Orsay

(右)クロード・モネ ルーアン大聖堂のファサードとサン=ロマン塔、朝の効果 1893年

La Cathedrale de Rouen, Le portrail et la tour Siant-Romain, effer matinal 1893 Paris musee d'Orsay

1840年、パリで生まれたクロード・モネは1845年に父親の仕事の都合でノルマンディー地方の港町、ル・アーヴルに引っ越すこととなる。そして15歳の頃にはカリカチュア(デフォルメして描いた人物画。似顔絵などによく用いられる)を描いて地元の文具店で販売をして、お金を得ていたという。そんなモネが、なぜ風景画を描くに至ったのか。それはカミーユ・コローから「空の王者」と呼ばれた、ウジェーヌ・ブーダンとの出会いがきっかけだった。

今でこそ当たり前になったチューブ入りの絵の具だが、実は誕生したのは1840年頃のことである。持ち運びが容易な新たな絵の具の登場によって画家たちはアトリエ内ではなく、戸外での制作が可能になったのだ。1824年に生まれたブーダンはいち早くこの絵の具を用いて外での制作を始めた人物だった。

20歳以上も歳の離れたブーダンとの出会いによって、モネは風景画家の扉を開いたのである。そして1859年には、ブーダンの勧めで絵の勉強をするためにパリへと向かうこととなる。

パリでは歴史画家を育成する官立美術学校ではなく、のびのびと制作ができる私塾へと通った。その後アカデミー・シュイスでは、ピサロやセザンヌと出会い、同時に顔を出していたシャルル・グレールの画塾では、ルノワール、シスレーなど、後に第1回印象派展に出展し、印象派として行動を共にする多くの画家たちと出会っている。

そして1869年、モネは、ルノワールとともにセーヌ河畔の行楽地ラ・グルヌイエールに向かい、そこで生まれたのが「筆触分割法」である。絵の具は混ぜれば混ぜるほど減法混色という現象によって明るさを失い、濁って黒に近くなっていく。けれども光の一瞬の鮮やかさを描きたかったモネもルノワールも、それを良しとしなかったのだ。そこで生み出された手法が、絵の具の各色を混ぜずにキャンバスに塗り、距離を置いて見ることによって混色したかのように見える、「視覚混合」という現象を利用した絵画の制作だった。

1874年にはそれまでサロンで発表されていた絵とは全く違う表現方法を試みた《印象、日の出》を発表し、"印象”を描く画家、という世間からの評価の下、制作を続けて行くこととなる。

移り変わる光、そして海と断壁の微細な色。英仏海峡を望むエトルタへ

Claude Monet Etretat, la Manneporte, reflets sur l'eau Vers 1885

Don Pierre Larock et de ses enfants, en souvenir de leur tante et grand-tante Katia Granoff, 1994

© Musée d’Orsay, dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt

1883年、モネが43歳でジヴェルニーに「睡蓮の池」のある自邸を構えるまで、モネは経済的な理由と画題を求めてパリ周辺とノルマンディーの各地を訪れている。そして後の妻となるアリスとその子どもたち6人との共同生活や、妻カミーユの死(モネはカミーユが亡くなる前からこの奇妙な共同生活をはじめている)など、決して落ち着いた生活を送っているとは言い難かった。

そんな1881年の末のこと、モネ一家はイル=ド=フランス地方のポワシーに引っ越すが、この土地が気に入らなかったモネはじっとしていることができず、画題を求めてノルマンディー地方に頻繁に足を伸ばすようになった。

そして、1883年〜1887年頃の作品のモチーフとなった風景のひとつが、写実画家のギュスターヴ・クールベやブーダン、カミーユ・コローらも描き、多くの芸術家に愛された、英仏海峡に面したエトルタという街の断崖である。エトルタは石灰質の断層が続く海岸で、岩肌は後にモネが描く連作《ルーアン大聖堂》にも似てやわらかな乳白色をしており、まるでさまざまに光の色を映し出すキャンバスのようだった。数時間の間にも海、空、断崖の上の緑、そして断崖の岩肌の微細な色が、光によってさまざまに移り変わってゆくのを見ることができた。

モネはここで快晴はもちろん嵐で荒れた海など、状況の違う中いくつもの絵を描いている。ノルマンディーは天気が変わりやすく、ゆえに光も移ろいやすい。そんな環境もまた、モネにとっては好都合だったのだ。

自然の中で、モチーフの見え方が時間とともに変化する様を、「筆触分割」(絵の具を混ぜずに原色によって細かいタッチでキャンバスに描く)の技法を用いて描いたことは、印象派の特徴の一つである。それは、モネら印象派の画家たちによる、自然への深い洞察によって美術史上に切り開かれた、新しい地平であった。

- ル・アーヴル エトルタ ノルマンディー 観光案内所

Le Havre Etretat Normandie Tourisme

186 boulevard Clemenceau – BP 649 – 76059 Le Havre

https://www.lehavre-etretat-tourisme.comモネの美意識が詰まった「クロード・モネの家と庭」

「クロード・モネの家と庭」にある、《睡蓮》のモチーフとなった「水の庭」。中央奥には、日本風の太鼓橋がかかる。 パリの北西約70キロに位置し、パリからの日帰り旅行も楽しめるノルマンディー地方のジヴェルニーは、愛らしい家々や商店が並ぶ穏やかな街である。現在この街に、モネが晩年を過ごした家と庭園が保存されており、「クロード・モネの家と庭」として、多くの来訪者を迎える、人気の高い場所となっている。

ジヴェルニーの街並み 現在、一般にも開放されている「クロード・モネの家と庭」は、モネが43歳以降、妻のアリスと子ども8人、合わせて10人で賑やかに暮らした家である。ピンクの漆喰が特徴的な家と庭園は、モネが終生愛してやまなかった特別な場所となり、世界的な名作の数々がここから生まれた。

モネ家族が暮らした家。妻のアリスと子ども8人、合わせて合計10人で暮らしていた。 チューリップや藤の花が咲き乱れる4月末の訪問時には、満開の花々が迎えてくれた。「花の庭」と名付けられたこの庭園の色とりどりの花壇は、モネのパレットを模して植えられているという。

モネの家の前に広がる「花の庭」。季節ごとにさまざまな花が咲き乱れる。 モネがこの家を購入したのは1890年のことだ。家を購入した当初は家族で木を伐り、土を耕し、花の種や苗をあちこちから買い集めて自ら庭を作り上げた。

そして3年後には隣接する土地も購入し、そこにリュー川を引き込んで池を作り、この後の創作活動の中心に据えられる連作《睡蓮》のモチーフとなる「水の庭」の造園に着手する。さらに1895年には、モネが影響を受けた歌川広重の浮世絵のような、藤の花で彩られた日本風の太鼓橋が完成した。

モネが理想を形にして作り上げた美しい庭。「水の庭」の池に植えた睡蓮や水面が受ける光をつぶさに観察し、その千変万化をキャンバスに留めていった連作シリーズ《睡蓮》は、確認されているだけで308点もの作品が残っているという。この家と庭が、いかにモネの創造性に欠かせない重要な場所となっていたかを窺い知ることができる。

モネの家のダイニング。“食卓に暗さを持ち込まない” という美学の下、壁も棚もクロムイエローで統一されている。壁にはモネが影響を受けた浮世絵の作品の数々が展示されている - クロード・モネの家と庭 Maison & Jardins de Claude Monet

84 Rue Claude Monet, 27620 Giverny, France

https://fondation-monet.comわずか1秒の光を描く。同じモチーフを描き続けたルーアン大聖堂

クロード・モネ ルーアン大聖堂のファサード、曇天 1893年

Claude Monet, Portail de la cathédrale de Rouen, temps gris, 1893 Don de François Depeaux, 1909

© Catherine Lancien et Carole Loisel, Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie, Musée des Beaux-Arts最後にご紹介するのは、先ほどご紹介した家の土地を購入する1年ほど前、1892年から1894年の間に制作した《ルーアン大聖堂》のモチーフがある街、ルーアンである。ジャンヌ・ダルクが処刑された地としてよく知られており、モネは大聖堂の西正面の向いに拠点を設け、合計33点もの《ルーアン大聖堂》の作品を描いた。

ルーアンの旧市街の中心の建つノートル=ダム大聖堂(通称ルーアン大聖堂) 案内をしてくれた現地ガイドのフレデリック・フュロン氏によれば、モネは1日に6枚の異なるキャンバスに取り組んでいたという。朝の7時から夕方6時まで、時間や天候によって色や強さを変える微細な光の移ろいを捉えるためだ。時間が変わる度にキャンバスを移動して、繊細な光の変化や大聖堂の装飾が作る影や凹凸を描いてゆく作業は、並大抵の仕事ではなかっただろう。その苦労を証明するかのように、モネは友人の1人に送った手紙に “大聖堂が色とりどりに崩れ落ちていく悪夢を見た” と書いていたという。

モネが《ルーアン大聖堂》を描いたという、大聖堂の向かいの建物の一室 そしてこの仕事にこそ、モネの作家性の真髄が宿っているといえるのではないだろうか。モネは1秒間しか存在しない色を、キャンバスの上に素早く再現できる能力で知られていたそうだ。そんなモネが描いた大聖堂は紫味を帯びたものもあればオレンジ色のもの、黄色が入ったものなど色とりどりで、同じモチーフだとは到底思えないほどのバリエーションに溢れている。

33点の《ルーアン大聖堂》は現在世界各地の美術館やコレクターが所有しており全てを集めるのは難しいが、1枚は同じくルーアン市内にあるルーアン美術館で見ることができる。実際の大聖堂をじっくりと眺めた後に、それがモネによってどのように描かれたのか、不朽の名画を見にぜひ訪れてほしい場所だ。

ルーアン美術館、展示風景より 今回の「印象派を巡る旅」ではノルマンディ地方とクロード・モネに焦点を当ててご紹介した。けれども到底ここで全てを語り尽くすことができないほど、モネの芸術への試みや人生は奥深い。最後に、ガイドのフレデリック氏が筆者に語ってくれた、モネへの想いをご紹介して締めくくりたい。

「彼が86歳で亡くなったのは非常に残念なことです。なぜなら彼はまだアーティストとして終わっていなかったのだから。モネはまだ、新しい表現を探し続けていました」

命が尽きる最後まで芸術家であり続け、そしてその後の芸術界にも影響を与え続けているモネ。そんなモネのノルマンディーでの軌跡を、「印象派誕生150周年」の記念すべき年に辿ってみてはいかがだろうか。- ノートルダム大聖堂(ルーアン大聖堂) Cathédrale Notre-Dame de Rouen

Pl. de la Cathédrale, 76000 Rouen

https://cathedrale-rouen.net/site/index.php

- ルーアン美術館 Musée des Beaux-Arts de Rouen

Esplanade Marcel-Duchamp 76000 Rouen, France

https://mbarouen.fr/en

協力:

フランス観光開発機構 Atout France:https://www.france.fr/ja

ノルマンディー地方観光局 Normandy Tourism:https://en.normandie-tourisme.fr/

パリ地方観光局 Visit Paris Region:https://www.visitparisregion.com/en参考文献:

木村泰二「印象派という革命」、集英社、2012

吉川節子「印象派の誕生」、中央公論新社、2010

「モネへの招待」、朝日新聞出版社 、2021 - ノートルダム大聖堂(ルーアン大聖堂) Cathédrale Notre-Dame de Rouen

- クロード・モネの家と庭 Maison & Jardins de Claude Monet

- HOME

- FEATURE【アートニュース・特集記事】

- アート&旅

- Vol.3 ー フランス「印象派を巡る旅」にあなたも出かけてみませんか?(全4回)