ゴッホが人生最後を過ごした地、

イエールのカイユボット邸、そして印象派の島へ

Vol.2 ー フランス「印象派を巡る旅」にあなたも出かけてみませんか?(全4回)

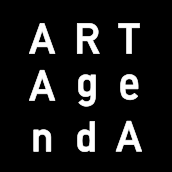

Vincent van Gogh Le Jardin de Daubigny, 1890 Rudolf Staechelin Collection Foto: Robert Bayer

ゴッホが人生の最後に滞在していたオーヴェル=シュル=オワーズのラヴー亭の近くに、シャルル=フランソワ・ドービニー(1817-1878)の邸宅があった。ドービニーと面識はなかったものの、ゴッホはドービニーを敬愛していたという。画面中央に描かれた人物はドービニーの未亡人である。ゴッホが亡くなる数日前に描いたとも考えられている最晩年の作品である。

フランス「印象派を巡る旅」にあなたも出かけてみませんか?(全4回)

Vol.1 Vol.2 Vol.3 Vol.4

1874年のパリで、印象派の画家たちによる第1回目グループ展が開催された。印象派誕生のきっかけとなった、この記念すべき出来事から150周年を迎えた今年、パリを代表とするイル・ド・フランス地方とパリの北西に位置するノルマンディー地方では多数のアートイベントが開催されている。

今回の「印象派を巡る旅」では、前回の オルセー美術館で開催中の企画展とVR体験イベントのご紹介や印象派誕生の歴史など【Vol.1】 に続き、イル・ド・フランス地方(パリを中心とする地域圏)に縁のある印象派の画家たち、とりわけゴッホ、カイユボット、ルノワールの作品の舞台となった地を巡る。

次回、「印象派の創始者、モネの画業と軌跡を辿る、パリとノルマンディーの旅」【Vol.3】 と最終回(Vol.4)では、印象派にとってもうひとつの重要な地であるノルマンディー地方を中心にご案内します。

ゴッホが人生最後の2ヶ月を過ごした、オーヴェル=シュル=オワーズ

水面で変化する色や木漏れ日など、移ろいゆく一瞬の光を捉えようとした印象派の画家たちが愛した土地は、どこも胸を打つ魅惑的な光に満ちていた。その中のひとつが、オーヴェル=シュル=オワーズである。

“オーヴェールは厳かなほど美しい”

ゴッホが最愛の弟・テオに宛てた手紙には、そう書かれていたという。

パリのサン・ラザール駅から電車で1時間ほどの場所に、オーヴェル=シュル=オワーズという村がある。元々農耕地がひろがる素朴さの残る場所であったが、鉄道の開通によってパリからの距離が縮まり、パリジェンヌやパリジャンが休暇によく訪れる地となったそうだ。

幸運にも天気に恵まれた日に訪れたこの村では、燦々と降り注ぐ光の中で青々と茂った緑が風に乗って気持ち良さそうに揺れていた。パリの都会的な洗練さとはまた違い、瑞々しい花々が夏の幻影のように光と混じり合っている様子は、とても詩的な風情だった。

穏やかで美しい光に恵まれたこの地は画家たちに愛され、モネにも影響を与えた風景画家、シャルル=フランソワ・ドービニーがアトリエを構えたほか、セザンヌも2年間ここで絵を描いていたそうだ。そしてゴッホにとっては、ここが人生最後の地となった。

ラヴー亭という名前を、ゴッホについての映画を観たり本を読んだりしたことのある方なら聞いたことがあるかもしれない。1890年5月から、ゴッホは当時カフェ兼ワインの販売を行っていたこのラヴー亭の3階にある1室を借りていたという。そして同じ年の7月のおわり、ゴッホはピストルで自殺を図ったと見られ、その後この地で永遠の眠りについたのである。

現在ラヴー亭はドミニク=シャルル・ジャンセン氏によって修復・管理がされ、レストランとして人々を迎えつつ、ゴッホが残した貴重な資料の保管も行っている。

そんなラブー亭は今でも古びた様子がなく、決して色褪せてはいなかった。また光の入り方が実に美しく、白は白く、黒は黒く、画家でなくとも思わず心を奪われる魅惑的な陰影を持つ場所だ。ゴッホがここで暮らすことになったのは経済的な理由ではなく、画家の嗅覚によるものだったのではないかと思えてくる。

さて、奥の小さな階段を3階まで登ると、7平米ほどの小さな部屋がある。真ん中には椅子が1脚ぽつりと置かれており、天窓から入った光がかすかに椅子を照らしていた。この部屋で、ゴッホは息を引き取ったという。「ゴッホの家」と称されるラヴー亭の建物内では、現在ゴッホが下宿した部屋と、その隣の部屋(ヒロシフという画家が下宿していた)、およびオーディオビジュアルルームが設置された屋根裏部屋などが一般公開されている。

作品のモチーフになったのはもちろんラヴー亭だけではない。ゴッホは2ヶ月にも満たない期間にも関わらず、オーヴェル=シュル=オワーズで70点以上もの絵を描いたそうだ。自ら命を絶った人物とは到底思えない生命力に溢れた活動には、驚かされるばかりだ。

オーヴェル=シュル=オワーズの村には、ゴッホの絵の舞台となった場所に作品がプリントされたパネルが立てられ、実際の景色と見比べられるようになっていた。

人生のおわりにゴッホにはどんな景色が見えていたのか、どんな気持ちだったのか、思いを馳せながら見比べるのも楽しいのではないだろうか。

- ラヴー亭(ゴッホの家) Maison de Van Gogh

52 Rue du Général de Gaulle, 95430 Auvers-sur-Oise, France

https://www.maisondevangogh.fr/index-en.php

画家であり印象派のパトロンだった、カイユボットの美しい邸宅を訪ねて

クロード・モネやルノワールと違い、カイユボットの名前は広くは知られていないかもしれない。けれどもこの印象派150周年という記念の年にこそ、ぜひカイユボットの功績についてご紹介したい。なぜなら現在オルセー美術館に所蔵されている印象派の作品の多くは、カイユボットがいたからこそ残っているからだ。

Gustave Caillebotte, Autoportrait au chapeau d’été, Huile sur toile, Collection Particulière © Comité Caillebotte, Paris

ギュスターヴ・カイユボットは1848年にパリに生まれた画家で、法学を勉強していたが、1872年から当時の人気の高かったフランス人画家レオン・ボナのアトリエに入ってアカデミックな技法を学び、芸術家としてのキャリアを歩み始める。そして1876年に行われた第2回目の印象派の展覧会から参加し、印象派の画家らと親交を深めていった。

有名な作品は《パリの通り、雨》や《ヨーロッパ橋》などで、グレイッシュで抑制された色合いと遠近法を用いた理知的な構成、開発途中で近代化してゆくパリの様子を捉えた主題など、他の印象派にはない都会的な魅力を備えている。

カイユボットを語るとき、画家としてのキャリアはもちろんのこと、もうひとつ重要になるのがパトロンとして印象派の画家らを支援してきたことだ。彼の父親はリネンを扱う商人で、軍隊へのリネン製品の供給者としてビジネスを成功させた人物だった。そのため比較的裕福だった彼は、印象派の画家らの作品を購入し支援をしていた。

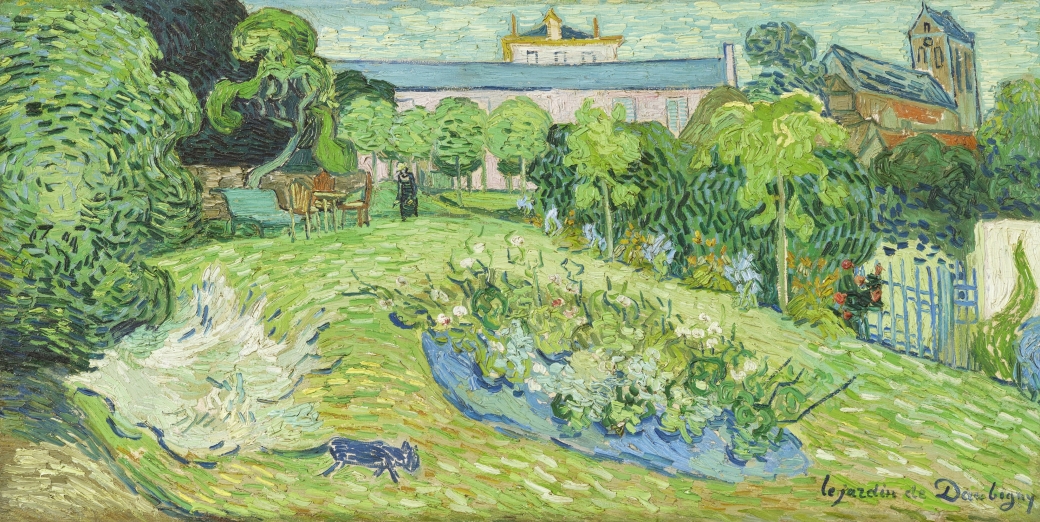

Claude Monet (1840-1926) La Gare Saint-Lazare 1877 Huile sur toile 75 x 105,0 cm

Paris, Musée d'Orsay © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

オルセー美術館で開催中の企画展「1874年パリ、印象派の創造(Paris 1874 Inventer l'impressionnisme)」より

例えば現在オルセー美術館が所蔵している、クロード・モネの《サン=ラザール駅》やオーギュスト・ルノワールの《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》(Vol.1メイン画像にてご紹介)などは、元はカイユボットのコレクションである。

そんなカイユボットの家族が1860年から1879年までの間に休暇を過ごしたのが、イル・ド・フランス地方の街、イエールにあるカイユボット邸だった。

Gustave Caillebotte, Le parc de la propriété Caillebotte à Yerres, 1875,

Collection particulière © Brame & Lorenceau Éditions, Paris

玄関を入ると左手にすぐキッチン(現在はミュージアムショップ)、そして右手には食堂があるという特徴的な間取りなのだが、それはこの家がカイユボット家のものになる前、当時は名高いフレンチシェフのものだったためである。

1824年、パリの料理長ピエール=フレデリック・ボレルが新古典様式に改装し、客をもてなすために調度品の数々を揃えた。さらに庭もイギリス式庭園に改造し、庭園を巡ることで世界一周できるというアイデアの下、スイス式の木造建築や日本の茶室を模したベンチなどを作ったそうだ。

1階には目を見張る調度品が溢れており、そして2階は現在カイユボットの家族についての資料が飾られている。さらに3階にはカイユボットのアトリエがあり、彼の絵画が展示されていた。

カイユボット邸のあるイエール駅へはパリのリヨン駅から約25分程度RER D線に乗り、そこから徒歩約10分程でカイユボット邸に到着することができる。パリで印象派の作品を堪能したら、こちらへも足を伸ばしてみてはいかがだろうか。

1879年第4回印象派展で展示された作品。

Gustave Caillebotte, Périssoires sur l'Yerres © collection de M. et Mme Paul Mellon, National Gallery of Art.

- カイユボット邸 La Maison Caillebotte

8 Rue de Concy, 91330 Yerres, France

https://www.maisoncaillebotte.fr

光の中で戯れる、パリの人びと。

ルノワールが描いたシャトゥーの「印象派の島」へ

最後にご紹介するのはオーギュスト・ルノワール《舟遊びをする人々の昼食》の舞台となった街、シャトゥーである。現在シャトゥー内にあるセーヌ川の中洲は「印象派の島」と呼ばれ、当時の作家や画家、政治家、セレブたちが集まっていたレストラン、ラ・メゾン・フルネーズや、ルノワールの絵画などを所蔵するフルネーズ美術館がある。

この地を舞台に描かれ、ルノワールの作品の中でも高い評価を得ている《舟遊びをする人々の昼食》は、彼が40歳の頃の作品だ。同じく複数の人物を巧みに構成している《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》(Vol.1メイン画像にてご紹介) よりおおよそ5年後に生まれたこの作品では、人物がより輪郭を鮮明にしている他、左下から右上に向かう導線は古典主義からの影響が見られるという。

モデルに目を移すと、左前で犬と戯れている女性は、後にルノワールの妻となるアリーヌ・シャリゴであり、その他にもラ・メゾン・フルネーズの経営者の娘ルイーズ・アルフォンシーヌ・フルネーズとその弟アルフォンス・フルネーズ・ジュニアなど、彼の知り合いが多く登場している。

当時レストランと貸しボート屋をしていたラ・メゾン・フルネーズは1990年に改装され、今でもレストランとして人々を迎え賑わっている。そして《舟遊びをする人々の昼食》の舞台となったバルコニーも当時の様子を残していた。実際にバルコニーに出てみると、まるで絵の中に飛び込んだかのように豊かな木漏れ日に包まれ、思わず当時の人々の笑い声やグラスがぶつかる軽やかな音が聞こえてくるかのようだった。

- ラ・メゾン・フルネーズ La Maison Fournaise

Ile des Impressionnistes 78400 Chatou, France

https://www.maisonfournaise.com/ja/

下町育ちの温かみとロココへの憧憬。ルノワールが愛した人々

行楽地で戯れる人々の無防備で明るい姿を描いた《舟遊びをする人々の昼食》といい、《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》といい、ルノワールの作品に描かれる人々はどれも永遠の陽だまりの中にいるかのような温かみに溢れており、そのような画風には、彼の気質や人柄が現れているように感じられる。

パリで暮らす労働者たちを印象派の画家らしい明るい色彩で愉快に美しく描き上げる、それがルノワールの唯一無二の作家性の一部であるが、では労働者の苦労や痛みを知らないお気楽な人物であったかというと、そんなことはない。むしろ印象派の画家の中で、彼こそが最も当時の労働者たちの生活をよく知る人物だったと言って良いのではないだろうか。なぜならルノワールは他の印象派の画家らと違い、唯一労働者階級の生まれだからである。

Auguste Renoir (1841-1919) La Loge 1874 Huile sur toile, 80 × 63,5 cm

Londres, The Courtauld (Samuel Courtauld Trust) Photo © The Courtauld/Bridgeman Images

オルセー美術館で開催中の企画展「1874年パリ、印象派の創造(Paris 1874 Inventer l'impressionnisme)」より

ルーブル美術館近くの下町で育ったルノワールは、13歳の時には手に職をつけるために磁器の絵付け職人の下で奉公することになった。そしてここでの修行が後の彼の絵画制作に生かされることとなる。彼は周囲を驚かせるほどの腕前を見せたが、産業革命によって進んだ工業化の煽りを受けて仕事がなくなり、今度は窓の日除けや扇子にロココ風の絵画を絵付けするようになった。

機械化によって仕事を奪われてしまうという焦燥感もあったのかもしれない。修行中のルノワールは仕事の合間にデッサン教室に通い、昼休みにはルーブル美術館を訪れてピーテル・パウル・ルーベンスや、ロココを代表する画家であるフランソワ・ブーシェ、また《ぶらんこ》で有名なジャン・オノレ・フラゴナールなどを熱心に研究していたという。そしてこの努力は見事結実し、1864年にはサロンへの入選も果たしている。

貧しさも生きることの苦労も知っている彼があえて選んだモチーフこそが、溢れんばかりの光に包まれた人々の幸福そうな姿なのである。

オルセー美術館「1874年パリ、印象派の創造」展示風景より

第1話でご紹介したオルセー美術館での企画展「1874年パリ、印象派の創造(Paris 1874 Inventer l'impressionnisme)」での展示作品《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》は、絵から笑い声やささやき声がこぼれてきそうなほど、描かれた人びとが目を見張る鮮やかさを放っていた。生活や生きることの重みを抱えながらも、だからこそ燦然と輝く人々の姿を、ルノワールは素晴らしい技術でキャンバスに捉えたのである。

印象派の画家らが実際に過ごした土地へ向かうと、作品を鑑賞するだけでは感じ取れなかった彼らの人生が見えてくる。そうした体験によって、鑑賞者の心により深く作品の世界が届いてくると感じる。アトリエから飛び出して戸外で絵を描いた印象派の画家たちのように、光や音、そして彼らの人生を、「印象派を巡る旅」で全身で感じ取ってみてはいかがだろうか。

Vol.3 は近日公開中です。どうぞお楽しみに。

協力:

フランス観光開発機構 Atout France:https://www.france.fr/ja

ノルマンディー地方観光局 Normandy Tourism:https://en.normandie-tourisme.fr/

パリ地方観光局 Visit Paris Region:https://www.visitparisregion.com/en

参考文献:

木村泰二「印象派という革命」、集英社、2012

吉川節子「印象派の誕生」、中央公論新社、2010

Dominique-Charles Janssens "Van Gogh, Last Paintings, Last Home, Last Dream"、Van Gogh Institute、2023

島田 紀夫 「もっと知りたいルノワール 生涯と作品」、東京美術 、2009