書家・石川九楊の全てに迫る

―いにしえの言葉に対峙した【古典編】

「石川九楊大全」が、上野の森美術館にて2024年7月28日(日)まで開催

内覧会・記者発表会レポート 一覧に戻るFEATURE一覧に戻る

1945年に福井県に生まれた書家・石川九楊は、京都大学法学部を卒業後、書の制作はもちろん評論家としても活動し、これまでに制作した書作品は2000点以上、著書は100点以上にのぼり、今なお最前線で活躍する。

今年で79歳を迎える石川のこれまでの書家人生を総括する展覧会が上野の森美術館で開幕した。その名もずばり 石川九楊大全 展。「書は“文字”ではなく“言葉”を表す芸術である」を信条に、文字の根底にある“言葉”を捉えようと格闘した石川。その石川の言葉を借りれば「書に親しむこと75年、書に溺れること60年」にわたる軌跡を、前期の【古典編】、後期の【状況編】に分けて展観する(前期と後期で作品が総入替え)。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

- 石川九楊大全

開催美術館:上野の森美術館

開催期間:2024年6月8日(土)〜7月28日(日)

休館日:7月1日、7月2日は全館展示替えのため休館

“文字”の根底にある“言葉”を書く

前期の【古典編】では、80~90年代の作品群を中心に、『源氏物語』や『歎異抄』、『千字文』など、日本や中国の古典文学の言葉に向き合ってきた作品だ。

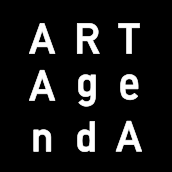

中国の『千字文』を表した書や、盃に1文字ずつ書いた「盃千字文」は、まるで象形文字を思わせる。石川は、書は「白と黒」ではなく、「光と影の対比」であると語る。文字ははじめ石に刻まれていたため、文字とは“影“によって立ち現れてくるというのだ。まるで図形のような形と組み合わされた細く鋭い石川の線は、文字の起源をも想起させながら、新たなイメージを文字に与える。

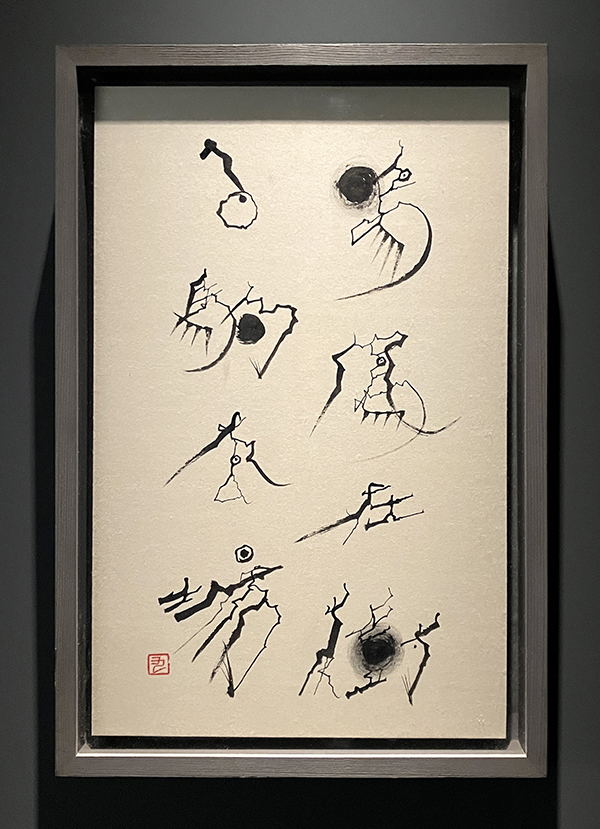

中でも圧巻なのは、墨の“にじみ”を最大限に生かした大型の「李賀詩」の連作だ。唐代の詩人・李賀の詩を書いた作品群だが、一見しただけでは墨が白い画面を覆うように広がっているだけに思える。しかし、よく見れば墨の中で墨線の跡が残っているのが分かる。石川は「書は“文字”ではなく“言葉”を書く」と語る。文字の根底にある“言葉”、つまりその文字に込められた感情や想い、ものの本質といった根幹にあるものを表すのが書であると考える。そのことを象徴するように、これらの連作では詩の主題を“涙”と捉え、白い紙の上にしたためられた文字から墨が海を思わせるほどに広がり、やがて画面を覆う。墨のにじみは1文字1文字の文字から溢れ出る感情、思いそのもののようだ。

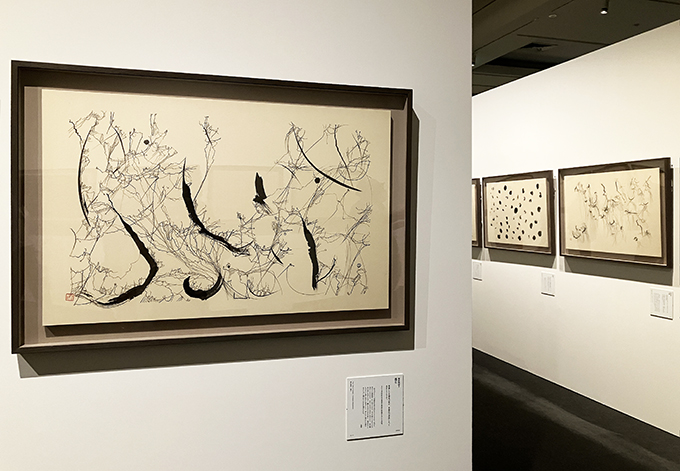

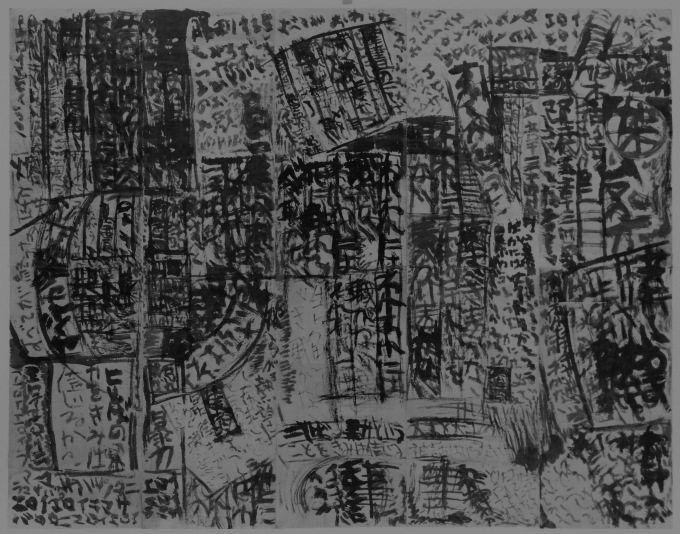

また、『源氏物語』の各帖の物語をそれぞれ1枚の紙で表現した連作(表題だけで本文のない光源氏の死を表わす「雲隠」帖を加えた全55帖)も、全点が一堂に会し、石川による“源氏物語絵巻“が展開する。

各帖を象徴する物語のイメージを表した作品群は、「書」というよりも「絵画」、「記号の集合」、あるいは「図像」と言いたくなるほど、一般的にイメージする「書」の枠を超える。しかし石川は、人間の内に湧き起こる沸々とした感情、ざわつきなどを捉え、紙の上に刻み込むように筆を走らせる。“いにしえの言葉”に依りながら、“既存の文字”に収まらない石川の書は、いわば石川流の「超訳・源氏物語」と言えるだろう。

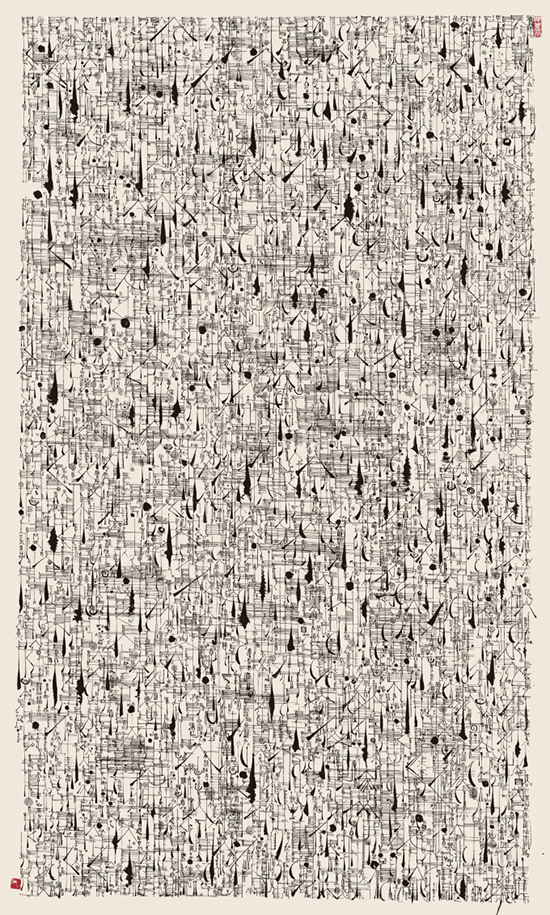

書は音楽である

さらに石川は、書は音楽に通じると考える。そのことを体現するのが「歎異抄No.18」だ。本作は親鸞の教えを弟子の唯円が記した『歎異抄』の全文を、石川が書で表した作品だ。細かな横線がまるで五線譜のようで、随所に配されたリズミカルな円や曲線はその五線譜の上に書かれた音符に見えてくる。

また本展のイベントとして、本作の一点一画を計測・解析・数値化し、データ化させ、それを音楽として表現する公演が行われる(6/14、旧東京音楽学校奏楽堂にて開催)。このイベントでは、「音楽は空気を振動によって起こる芸術、書は筆を振るわせ紙との摩擦によって起こる芸術であり、根底は一緒である」と語る石川の考えが体現される。

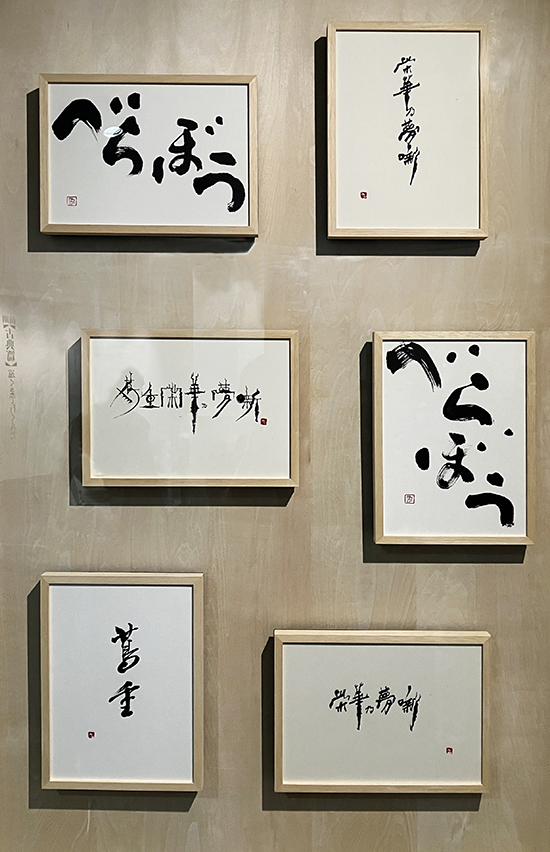

2025年大河ドラマ『べらぼう』の題字も展示

6月7日、石川が2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう』の題字を担当したことが発表となった。美術館のロビーでは、早くもその題字の原案・原書が展示されている。音の響きとしては「べらぼお」に近いが、口をすぼめる形になる「う」という文字という音と文字のギャップに対し、石川は口を開いた「う」の形をしたためた。「べらぼう」という言葉に含まれる一見「痴れ者」のように見えるけれども「尋常ならざる者」であるという両義的なニュアンスを見事に表現している。

「大全」の名に相応しく、石川九楊のこれまでの書の集大成となる本展。その前期となる【古典編】では、文字、そして言葉の歴史に挑んだ九楊の軌跡を味わってほしい。リズミカルにしたためられた九楊の書は、文字の奥から湧きあがる音楽を感じることだろう。

そして、7月3日よりスタートする後期【状況編】では、若き日の代表作「エロイ・エロイ・ラマサバクタニ」を始め、日本の現代詩、さらには最新の自作詩などを表した作品群が並ぶ。若き石川が「書」という芸術に何ができるのかを模索した軌跡をたどり、今なお衰えることのない創造力で、より自由に、より鋭く筆を走らせる石川の姿が浮かび上がってくるだろう。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 美術館情報

- 上野の森美術館|The Ueno Royal Museum

110-0007 東京都台東区上野公園 1-2

開館時間:10:00〜17:00(最終入館時間 16:30)

休館日:会期中無休 ※7月1日、2日は展示替えのため休館