深淵まで、痛々しいほどの美と気品

神秘に誘う宇野亞喜良の超越的イラストレーション

「宇野亞喜良展 AQUIRAX UNO」が、東京オペラシティ アートギャラリーにて、2024年6月16日(日) まで開催中

内覧会・記者発表会レポート 一覧に戻るFEATURE一覧に戻る

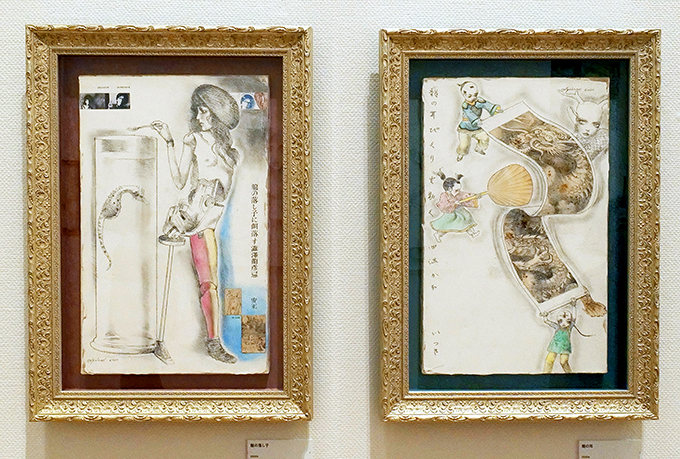

細くしなやかな肢体。悲哀、あるいは不服、陶酔をにじませる虚ろなまなざし。変幻自在に姿を変える神秘的な動物。今年90歳を迎えた現役イラストレーター・宇野亞喜良が描くイラストレーションに魅了されてきた人は数多くいるだろう。1950年代以降、繊細で気品に満ちた独自の作風は、クリエイターを含め多くの人々を虜にしてきた。宇野亞喜良が描いた総数約900点に及ぶ作品が一堂に会する大規模個展「宇野亞喜良展 AQUIRAX UNO」が、6月16日(日)まで東京オペラシティ アートギャラリーにて開催されている。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

- 宇野亞喜良展 AQUIRAX UNO

開催美術館:東京オペラシティ アートギャラリー

開催期間:2024年4月11日(木)〜6月16日(日)

※その後、刈谷市美術館(愛知)(会期:2024年9月14日(土)~11月9日(土))、

群馬県立館林美術館(会期:2025年1月25日(土)〜4月6日(日))を巡回予定

幼少期より養われた美的感性。イラストレーター・宇野亞喜良の誕生

宇野亞喜良は1934年に愛知県名古屋に生まれる。父は室内装飾家で、母は喫茶店を営んでいた。父から絵を教わり幼少期から絵を描き始め、小学生の頃にポスターが入選するなど才能を開花させていく。中学生の頃には、名古屋在住の洋画家・宮脇晴から絵を学ぶ。演劇を愛好していた母は、歌舞伎や文楽、松竹新喜劇、新国劇など、宇野氏を度々劇場へ連れて行った。宇野氏はこの頃から、自身が好む舞台や、人形劇を観に出かけている。のちの演劇ポスターや舞台演出へと通ずる体験が垣間見える。

ある日、宇野氏の記事が新聞に掲載された。母が営む喫茶店に描かれた絵や仏像などの作品が注目を浴び、「壁画・彫塑なんでもアッパレ16歳の少年芸術家」と取り上げられたのだ。それは宇野氏に大きな衝撃を与え、自身の将来を意識する出来事となった。

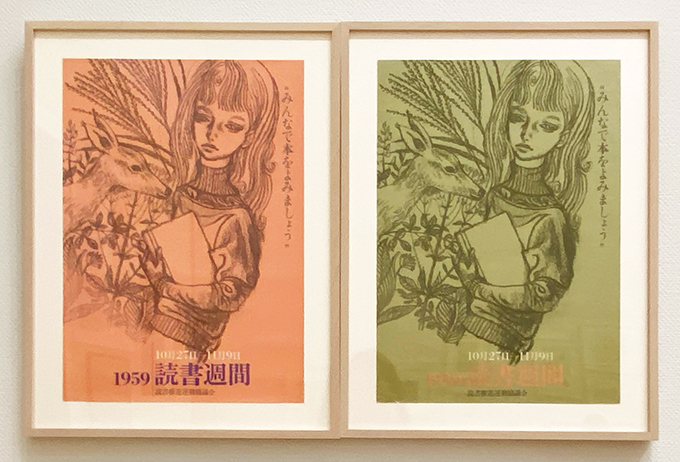

それから宇野氏は毎日新聞社主催のデザインコンペで度々入選し、1953年、19歳の頃にデザイナーの登竜門である「第3回日宣美展」に入選する。1955年には上京し、グラフィックデザイナーとしての活動を本格化させていく。上京後の1956年、興和新薬の懸賞広告に応募し、応募層総数41,000点の中からのちに活動を共にするイラストレーター・和田誠と共に一等賞を獲得する。また、この年にカルピス食品工業に入社し、広告課にて新聞広告やパッケージデザインなどを手掛けている。この頃に制作された貴重な宇野氏のイラストレーションも鑑賞できる。

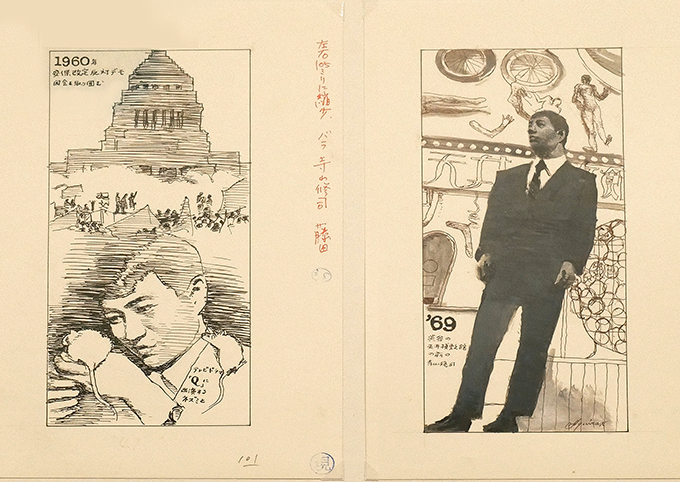

その後、宇野は1959年にカルピス食品工業を退社し、1960年に日本デザインセンター(NDC)に入社する。そこには現在まで交友が続く、現代美術家・横尾忠則がいた。1964年、宇野氏は日本デザインセンターを退社し、横尾氏、原田維夫とともに「スタジオ・イルフィル」を設立する。また、同年に横尾氏、和田誠らと「東京イラストレーターズ・クラブ」を結成している。「イラストレーション」という言葉が一般的でなかった当時、新しい時代の視覚化を試みた数々の作品を発表し、イラストレーターの存在感を高めていった。

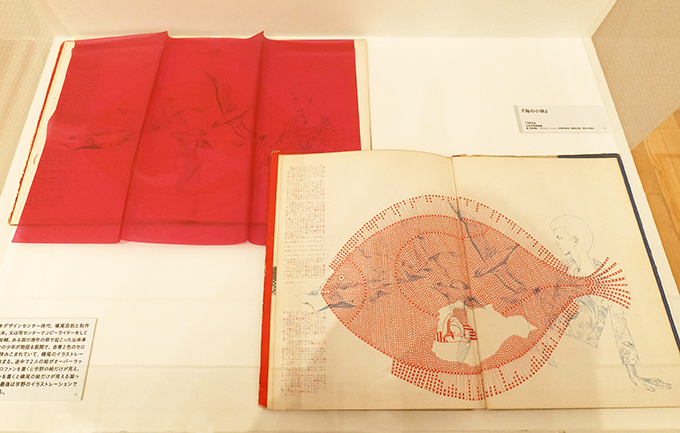

赤と青のセロファンが付いており、赤を重ねると宇野氏、青を重ねると横尾氏のイラストレーションが浮き上がる

この頃、宇野氏は企業広告や、雑誌の表紙、挿絵など幅広いイラストレーションを引き受け、活躍の場を広げていく。女性雑誌では、宇野氏の作品と共演するかのようなクリエーションが数多く見られ、宇野氏のイラストレーションの存在の大きさが伝わってくる。

宇野氏の少女と同じ髪型をする女性(左)

宇野氏のイラストレーションと陳列されるクラシックなカトラリー(右)

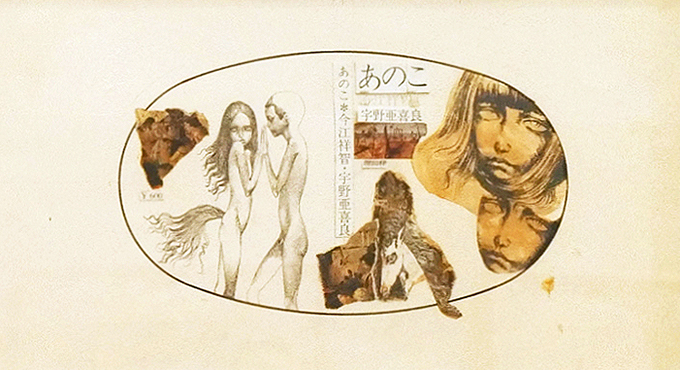

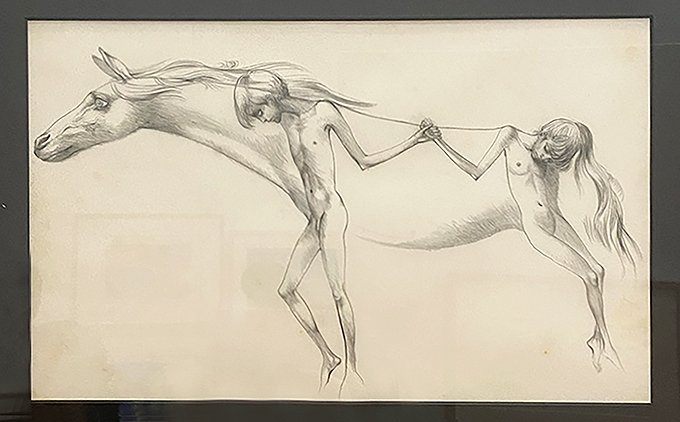

物語に奥行きをもたらす、絵本・児童書の挿絵

宇野氏は70冊を超える絵本の挿絵や、児童書のイラストレーションを手がけてきた。中でも、筆者が最も心奪われたのは、今江祥智作『あのこ』に添えられたイラストレーションだ。馬と一体となり、引き裂かれるように背を向け合う少年少女。鬼気迫る目をした少年が、少女の細い手を掴んでいる。馬の鼻先から頬にかけて、細い血管が浮き上がり、ピクピクと脈打っている。痛覚、別離、狂気、運命。心打たれる要素が凝縮していた。

なお、物語は戦後の日本が舞台となっている。宇野氏は当時を想起させる具体的な描写をあえて避け、普遍性のある世界を描くことに注力した。今江氏は、宇野氏の見事なイラストレーションを見て、物語を再度練り上げ、現在の内容に至ったという。宇野氏は当時のことを次のように振り返っている。

「『読むとディテールにこだわりすぎて、説明的なものになってしまいそうな気がするので、プロットだけを聞かせてください』

と我儘を言い、今江さんはそれを気持よく快諾してくれた。それから二ヵ月くらいかけて四枚の絵を仕上げ、それを見せると、じっと黙っている。今江さんの沈黙は、ずい分長く続き、次第に不安になった僕は、到頭、

『これでいいですか?』

と訊いた。すると今江さんは、大変結構です、とポツリと言ってくれたのである。」

(『宇野亜喜良マスカレード』ぼくの個人史より 美術出版社 1982年)

イラストレーションによって物語が研磨され、より純度の高い作品へと昇華されていく。その理想的な関係を見る思いがした。

宇野氏はほかにも数多くの絵本にイラストレーションを寄せており、いずれも宇野氏特有の表現で世界観に奥行きを与えている。

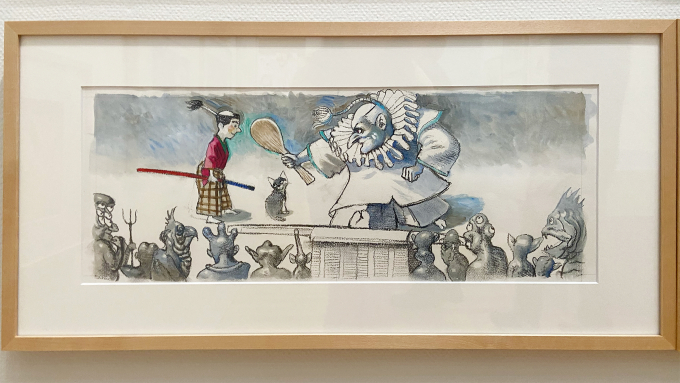

寺山修司との初共演。「フォア・レディース」シリーズ

ハッチングの技法を用いて繊細に紡がれるイラストレーション

初めて筆者が宇野氏のイラストレーションに触れたのは、青森・三沢の地だった。中学生の頃、父が好んで読んでいた寺山修司の記念館を訪れたときのことだ。そこで、姉とそれぞれ一冊ずつ書籍を買ってもらった。選んだのは、青を基調に、俯きがちな女性と馬が描かれた表紙の『寺山修司メルヘン全集3 ひとりぼっちのあなたに』(1994 マガジンハウス)。まるで自らを孤独と呼ぶような選書にややためらいが生まれたのを覚えているが、その物憂げな青、かすれた線で描かれた悲しみに寄り添うような女性の姿に、指は否応なく吸い寄せられていった。

その本は、自身にとって寺山ワールドへの入り口となり、幾度も言葉の魔術師が織りなす作品を堪能することになる。そうして、言葉の世界を経て、より挑発的な実験映画や演劇へと誘われていく。それらの作品には、いつも宇野氏や横尾忠則、林静一などの手による魅惑的なイラストレーションが添えられていた。

『寺山修司メルヘン全集』全10巻は、寺山修司と宇野氏が初めて仕事を共にした「フォア・レディースシリーズ」(新書館)の「寺山修司抒情シリーズ」の詩が中心に掲載されている。女性を対象に編集・発行された「フォア・レディース」シリーズは人気を呼び、特に宇野氏のイラストレーションを愛好する読者は多く、ファンレターが多数届けられたという。

寺山修司が今なお時代の寵児として求心力を持ち続けるのは、もちろん寺山自身の才能によるものだが、氏の世界観をビジュアライズする上で、よくぞ周囲にこれほどの才能に恵まれたものだと実感させられる。宇野氏の絵を通じて、寺山文学、演劇に誘われたという読者は数えきれないのではないか。

展覧会では、宇野氏と寺山修司の深い結びつきを感じさせる作品を数多く目にすることができる。

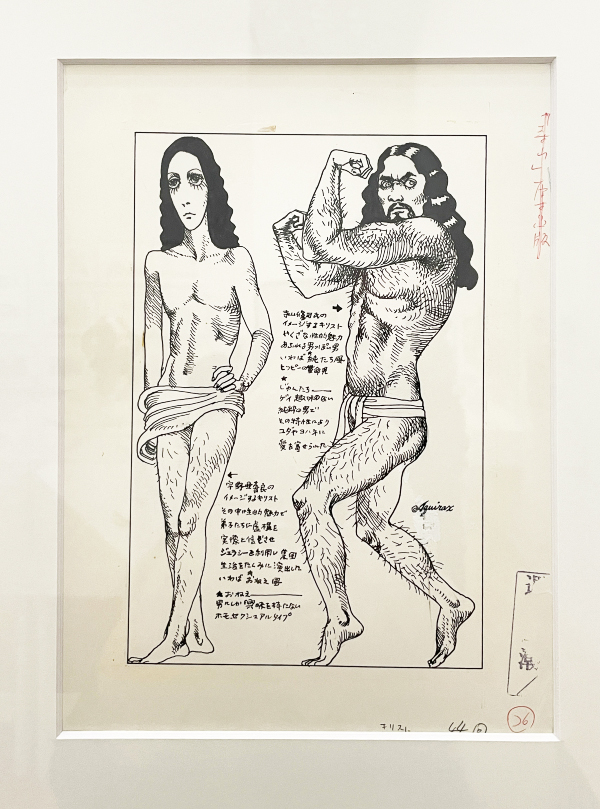

寺山修司がイメージするキリスト像(右)と宇野氏のイメージ(左)が比較されている

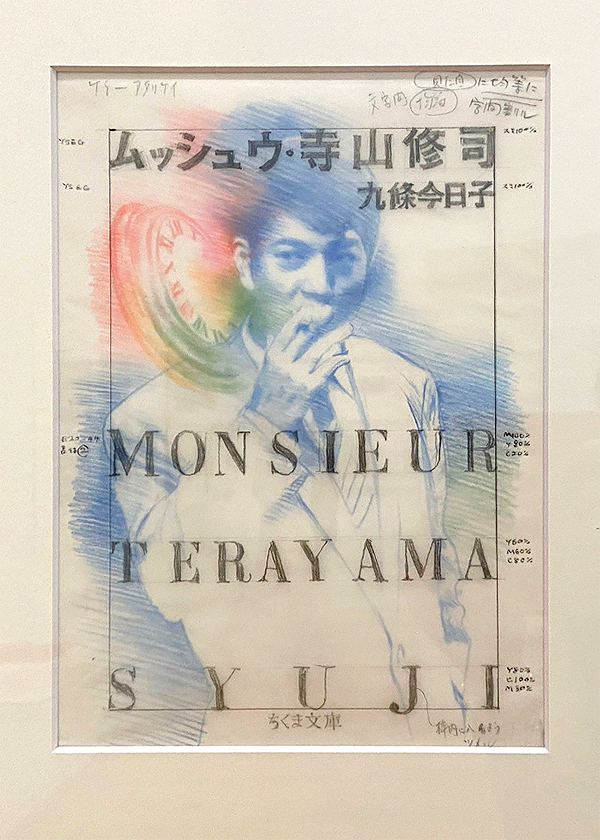

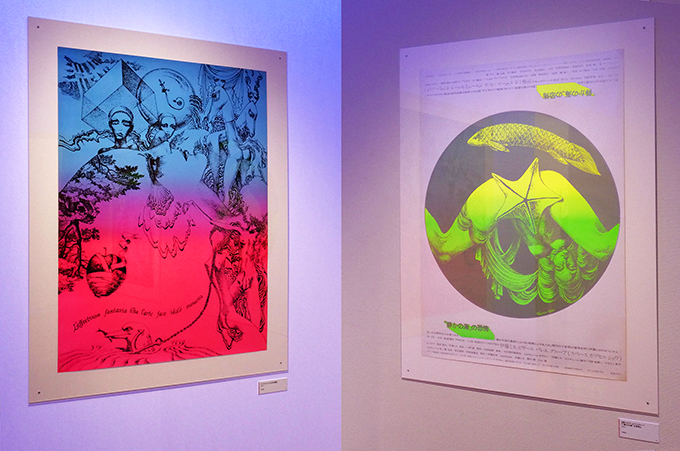

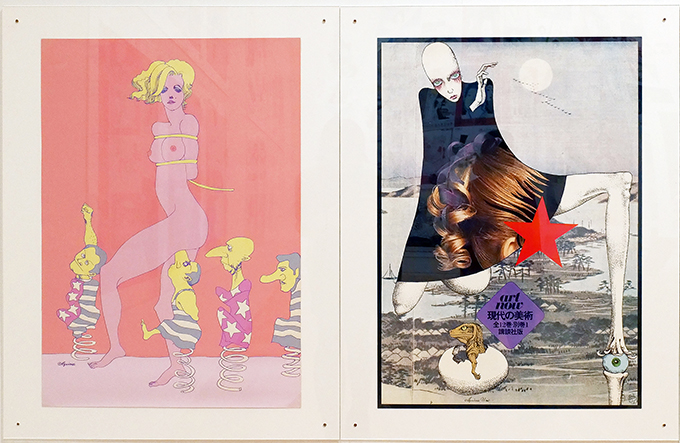

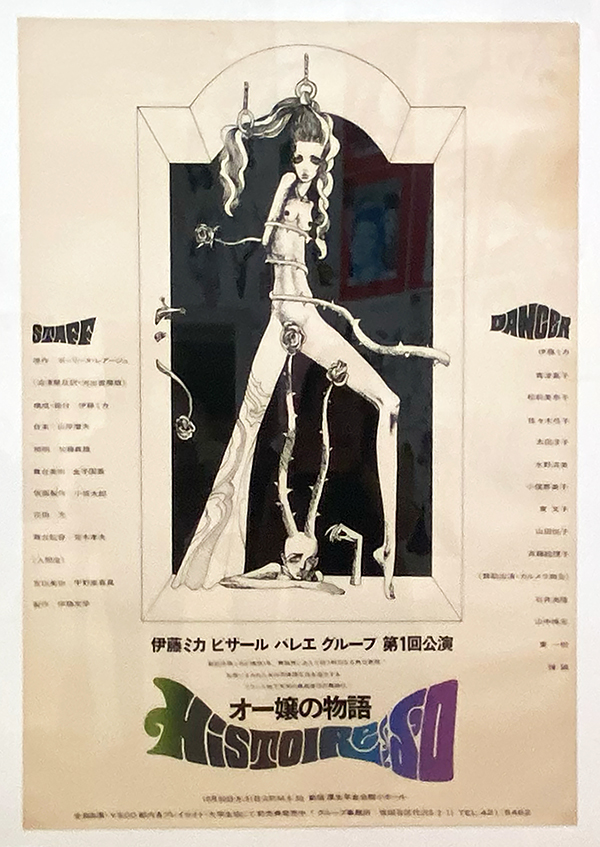

イラストレーター・宇野亞喜良の手腕が輝く、極上のポスター

本展の大きな見どころの一つは、宇野氏デザインによる芸術的なポスターの数々だろう。寺山修司率いる天井桟敷のほか、劇団人間座、劇団四季、越路吹雪やPink Floydなどのミュージシャン、銀行やメーカーなどの企業等、宇野氏の多彩なアートワークを堪能できる空間が広がる。

「メディアの計算ができるかどうかが大切ですよね。仕事をしていて面白いのはそのへんですね。絵をそのまま復元してもらうというより、印刷で変容する。印刷を通したほうがいい、と言われるとれしい。」

(『宇野亜喜良 少女画 六つのエレメント』河出書房新社 2010年)

宇野氏はデザイナー、イラストレーターとして、イラストレーション、レイアウト、紙、印刷後の仕上がりすべてをコーディネートしてきた。その手腕が結晶したメディアが、まさにポスターといえる。

イラストレーター・宇野亞喜良が手がけた完成作品を、ゆっくりと味わっていただきたい。

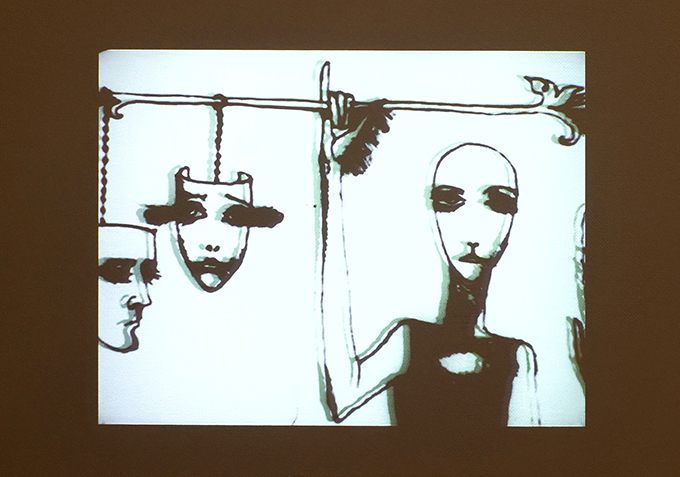

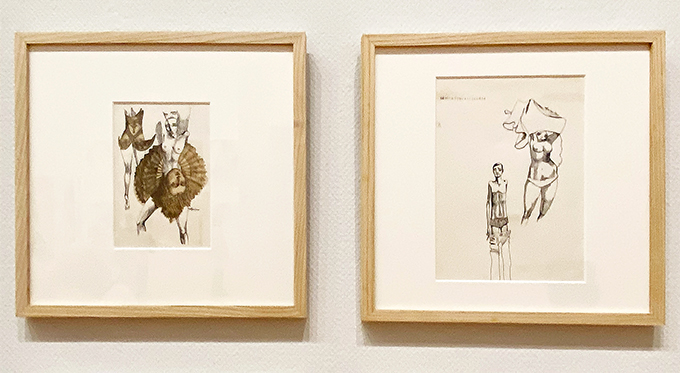

宇野亞喜良のイラストレーションが現実化する、美麗な舞台美術

宇野氏は演劇のポスターデザインから派生し、舞台美術の領域においても見事な手腕を発揮している。舞台美術をテーマとした空間では、宇野氏が手がけた人形や仮面、衣装などが展示される、美麗なイラストレーションが現実に現れたような空間が広がり、宇野氏の描く世界に身を置くような心地になる。

筆者は学生の頃、宇野氏が美術・構成を担った演劇「かもめ あるいは 寺山修司の少女論」を観に行ったことがある。演劇も印象深いものだったが、宇野氏が手がけた人形の存在感は忘れ難い。少女が絵筆を持ち、空のなかで筆を動かす姿を鮮明に記憶している。スポットライトを受けた少女の顔が妙に生々しく、虚空を見つめる眼差しが鮮烈だった。

どの舞台美術もディテールまで細やかに手を入れられ、細部まで行き渡る作り手の情熱を感じさせる。それぞれに固有の存在感を放つこれらの美術が、舞台で息を吹き込まれていくことを想像すると、心ときめく。

メタモルフォーセス。脳裡のキャンバスで対象を眺める時間

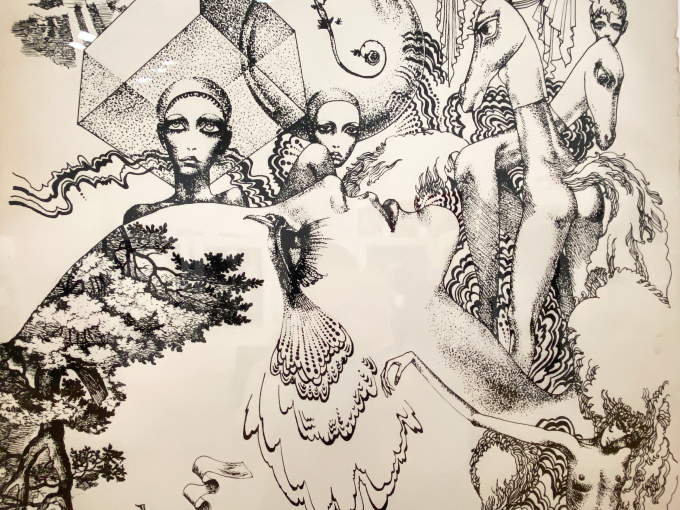

宇野氏のイラストレーションの魅力の一つに、作品の中にさまざまな仕掛けがある点が挙げられる。代表的なものに、樹木が人の体に、少女の頭が貝殻へと変わっていく、モチーフの変容を描いたメタモルフォーセス(変形、変身)の表現がある。宇野氏のメタモルフォーセスには無理がない。パッチワークのようなモチーフの寄せ集めでなく、視線が異なる対象へ徐々に誘われていき、魔法のような変身を見せる。宇野氏は、メタモルフォーセスについて、次のように語っている。

「インパクトの強いイラストレーションを生産しようとするとき、それが例えば手をモチーフとしたものだとすると、ぼくはまず脳裡のキャンバスに等身大の手を描き、しばらくそれを眺めている。

するといつの間にか、一本の指だけが蜥蜴(とかげ)になったり、静脈が両棲類尻尾になったりしてくるのである。

自分の内側で等身大のものが変身するのを待つ時間がいつもあり、それが形をとって浮かんできた瞬間、僕は生き物を捕まえるようにしてそれを捕獲し、一枚の白い紙の上に定着させる。

それは降霊術にも似た作業だ。ぼくの裡で、変身に到る過程は尻取り的な遊戯をしていることが多い。例えば、手…手紙…木兎…口紅…二階…池…罌粟…嫉妬…蜥蜴、といったイメージが現れては消えてゆくのである。」

(『宇野亜喜良マスカレード』十のモノローグ メタモルフォーセスより 美術出版社 1982年)

「しばらく眺めている」「待つ」という時間、ある種の余白が、メタモルフォーセスを生む重要な鍵となっているようだ。待つ時間を経て、描かれた存在は生命を持ちだすのだろう。ギリシャ・ローマ神話に登場する神々や人間、動物たちはその姿を自在に変容させていた。宇野氏のイラストレーションを見つめていると、どこか、神話の時代そのものを脳裡に映し出し描かれているような、まるで命の原始に触れるような心地にさせられる。

そうした、メタモルフォーセスを視覚的に体験できるアニメーションも展示されている。宇野氏は1964年以降、3作のアニメーションを制作している。いずれも宇野氏の美的感覚の詰まった映像作品だ。宗教音楽のような神々しい音楽が流れる中、宇野氏の神秘的なイラストレーションに動きが加わり、変容していくさまはリリシズムに満ちている。

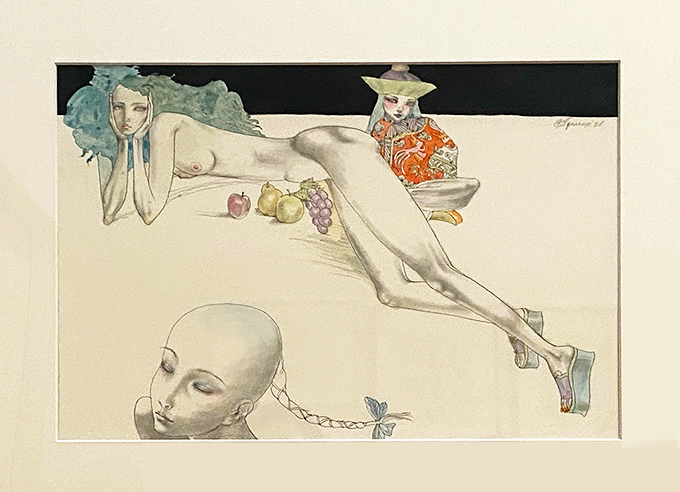

女性の心象を捉える鋭い感性

宇野氏の作品には、奥がある。見つめるほどに奥行きが増していくような、魔術的な深淵を秘めている。視覚的な奥行きに加え、描かれる対象の精神世界にも通ずるような奥深さ。ことに女性、少女の内面描写は群を抜いている。

宇野氏が描く少女は、儚いようで強い。弱々しくも凛として、他を寄せ付けない高潔な姿は、多感な少女の心の依代となっているように思う。誰しもが侵せない美を宿す少女に、世の少女たちは憧れや、安らぎを見出す。まるで恋人のように近い友人であり、ときに独占欲すらもたらす偏愛の対象。

宇野氏の著作を読んでいると、あらためて、幼い頃から、女性のしなやかなたくましさ、枯葉のような儚さを、受け取る感性に秀でた方であったことが窺える。

実に印象深かったのが、母についての記述だ。自筆の『ぼくの個人史』では、戦後、浮浪児により土に隠された鯛を母親が盗む姿を目撃するエピソード描かれ、強い衝撃を受けたと記されている。ただ呆然と立ち尽くし、母をたしなめる余地もなく、その晩に現れたおかしらつきの鯛を食べたかどうか、その後の記憶が一切ないという。そして、「母さんが、魚を、盗んだ。」という言葉が頭に鳴り響いていく。

「それは、子供をもつ母親のまさに動物の鼓動であり、大地のリズムのように感動的な響を伴ってくるのである。

母さんが、

魚を、盗んだ。

母さんが

魚を

盗んだ——」

(『宇野亜喜良マスカレード』ぼくの個人史より 美術出版社 1982年)

一つひとつのエピソードに臨場感があり、質感や温度とともに伝わってくる。まさに宇野氏のイラストレーションのように克明な描写だ。

また、作品の題材にもしているマリリン・モンローに対し、次のような言葉を寄せている点も興味深い。

「マリリン・モンローは、アメリカのセックスの象徴と言われている。(中略)しかし、ぼくにとってのモンローは、アメリカの巨大な物質文明と錯綜する人間機構の中で精いっぱい生きた女の悲劇性の象徴として考えるほうが、よけいにぐっとくるのである。(中略)たとえば日本のモデルの場合であれば大てい五枚や十枚はほとんど動かないで撮られてしまうのだけれど、モンローのこれらの写真を見ているとシャッターの音に神経を集中し、ナルシストというよりはマゾヒストのような反応をみせていて、それがいたいたしいほど、ぼくには可憐にみえてしまうのだ。」

(『マリリン・モンロー』芳賀書店 1971年)

こうした女性の複雑な心象をキャッチする感性を持っていたからこそ、長く少女や女性をテーマに据え、微細に表現してこられたのだろう。

痛覚に響く表現、偏執的なエロティシズム

宇野氏のイラストレーションは気品高く美しいが、時に残酷、エロティックで、ある種の毒を秘めている。華麗な花に吸い寄せられた少女が、鋭い棘にドキンとさせられるような仕掛けが随所に散りばめられている。宇野氏はこうした要素を「スキャンダル」と呼び、イラストレーションの強度を保つために度々取り入れている。

「僕としてはサービス精神みたいなものがあって、たとえば絵の中でちょっとエロティックなことをしたりするというのは、もともとグラフィックデザイナーあがりだから、目線が素通りされちゃうのがつまんないからなんです。見る人の視線をとめたいから、視覚的なスキャンダルを狙っているところがある。それをやっていくうちにだんだん宇野亞喜良の絵はエロティックな絵だと言われはじめたりして。」

(『宇野亜喜良 少女画 六つのエレメント』河出書房新社 2010年)

鎖。碇。くちばし。引き裂かれた体。スキャンダルはどこか、痛覚に訴える表現で観る者を捕える。見ていて痛いのに、目が離せない。どこか偏執的な表現は強いフェティシズムを感じさせる。宇野氏はイラストレーターとして活動する上で「思想を持たない」と語っている。エロスについても俯瞰的にとらえているようだ。アンダーヘアをモチーフとするときすら、「アンダーヘアそのものがただ面白くて。」「エロスというのは、あまり考えていないモチーフなのですね。」と語る。

(『宇野亜喜良 少女画 六つのエレメント』河出書房新社 2010年)

一方で、宇野氏の作品からも、言葉からも、意識的か無意識的か、フェティッシュな嗜好を窺える。「Aquirax」という署名、自身を「モノマニアック」と呼ぶところ、「好き」「嫌い」とはっきり発言されるところからも。

おそらく、こうしたにじみ出るような偏愛的美意識も、長年ファンを魅了する理由の一つなのかもしれない。耽美といえばそこまでだが、肉体を持つ人にとって痛覚、性は切り離せない。宇野氏が描く世界を通じて、人間の奥に潜む本能的なもの、野生、情動、偏執に目を向けて見れば、より世界が超越的に開けていく心地がする。

時代とともに歩み続ける、イラストレーター・宇野亞喜良

強い嗜好を思わせる一方で、会場のインタビュー映像で宇野氏が「今でありたい」「日常性が好き」と語っていたのが印象的だった。「どこか意識はしているけども、あんまり計算ずくでない時代の描き方を考えていた」と語る。世間と隔絶して自身独自の世界を守るのでなく、絶妙なバランス感覚で時代を見据えていたからこそ、これほど長年にわたり第一線で活躍し、人々を魅了してこられたのだろう。本展では、長年のファンはもちろん、初めて宇野氏のイラストレーションを目にする人々も多く訪れている。現代を生きる方々にどのように映り、波及していくのか楽しみでならない。

90歳にして現役のイラストレーター・宇野亞喜良はこの先どのようなイラストレーションを届けてくれるのか。宇野氏が描く世界を追い続けたい。

俳句に添えられたイラストレーション

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 美術館情報

- 東京オペラシティ アートギャラリー|Tokyo Opera City Art Gallery

163-1403 東京都新宿区西新宿3-20-2

開館時間:11:00〜19:00(最終入館時間 18:30)

会期中休館日:月曜日

参考文献:

『宇野亞喜良展 AQUIRAX UNO』朝日新聞社 2024年

『宇野亜喜良 少女画 六つのエレメント』河出書房新社 2010年

『宇野亜喜良マスカレード』美術出版社 1982年