東京・パリ・大阪―3都市の美術館による夢のトリオ

比べて見る楽しさに出会う

「TRIO パリ・東京・大阪 モダンアート・コレクション」が、東京国立近代美術館にて2024年8月25日(日)まで開催中

トリオ・テーマ〈コレクションのはじまり〉より

(手前:ロベール・ドローネー《鏡台の前の裸婦(読書する女性)》1915b年、奥:安井曽太郎《金蓉》1934年)

「三人寄れば文殊の知恵」「三本の矢」―これらの言葉は、「3つ集まれば1つの大きな力となる(成果を発揮する)」という意味の言葉で、「3」という数字がカギとなる。

東京国立近代美術館で現在開催中の「TRIO展」は、まさにその「3」をコンセプトにした展覧会だ。東京(TOKYO)、パリ(PARIS)、大阪(OSAKA)の3都市を代表する近現代美術を扱う美術館が、様々なテーマに沿った作品をコレクションから1点ずつ選出し、ここでしか見られない“トリオ”を結成する。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

- TRIO パリ・東京・大阪 モダンアート・コレクション

開催美術館:東京国立近代美術館

開催期間:2024年5月21日(火)〜8月25日(日)

近現代美術の殿堂3館の夢の共演

まずは、この夢の共演を実現した3館を紹介しよう。

セーヌ川のほとりに建つパリ市立近代美術館は、1937年の万国博覧会の際に日本館として建設された「パレ・ド・トーキョー」の東翼にあたる。1920年代から現在までの近現代美術作品15,000点以上を所蔵する、フランス最大級の近現代美術館のひとつだ。

1952(昭和27)年開館の 東京国立近代美術館 は、日本で最初の国立美術館で、横山大観、上村松園らの重要文化財を含む13,000点を超える近現代美術作品を所蔵する。開館当初は京橋に設立されたが、その後現在の竹橋に移転し、皇居のほとりという閑静な環境の中で近現代美術を味わうことができる場所として親しまれている。

そして水都・大阪を象徴する中之島に建てられた 大阪中之島美術館館 は、2022(令和4)年に開館したばかりの美術館だ。19世紀後半から現代まで日本と海外の代表的な美術作品を中心に、地元大阪の芸術活動にも目を向け、6,000点を超えるコレクションを所蔵する。

この3館のコレクションでトリオを組む本展では、34のテーマに沿って作品が選ばれ、総勢110名の作家、150点あまりの作品が、7つの章に分類されて紹介されている。

3館寄れば浮かぶ類似と差異

オープニングを飾るトリオは、各館のコレクションの原点となる作品から「椅子に座る人物像」を描いた作品が集う。東京からは安井曽太郎《金蓉》で、最初の購入作品の1つだ。パリからはロベール・ドローネー《鏡台の前の裸婦(読書する女性)》で、開館の契機となったモーリス・ジラルダン博士の遺贈品だった。大阪からは、美術館設立の構想となった大阪の実業家・山本發次郎氏の旧蔵品から、大阪出身の洋画家・佐伯祐三の《郵便配達夫》が選ばれている。

(左)佐伯祐三 《郵便配達夫》1928年、大阪中之島美術館

(中央)ロベール・ドローネー《鏡台の前の裸婦(読書する女性)》1915年、パリ市立近代美術館

(右)安井曽太郎《金蓉》 1934年、東京国立近代美術館

第1章「3つの都市」では、それぞれの美術館がある街、すなわち東京、パリ、大阪の近代化した都市の風景と人々に焦点を当てる。共通のテーマの作品を時代や表現様式を超えて3点並べた時、思わぬ共通点が浮かび上がったり、逆に違いが鮮明になったりと、新たな発見がある。

![小泉癸巳男《「昭和大東京百図絵」より関口・大滝》《「昭和大東京百図絵」より聖橋》1932年、

《「昭和大東京百図絵」より春雨降る平川門》1936年、東京国立近代美術館[展示期間:5/21〜7/7]](https://i.artagenda.jp//feature/1/images/cea12a862fcff86b25289b00e573a52f_middle.jpg)

《「昭和大東京百図絵」より春雨降る平川門》1936年、東京国立近代美術館[展示期間:5/21〜7/7]

(右)アルベール・マルケ《雪のノートルダム大聖堂、パリ》1912年頃、パリ市立近代美術館

たとえば、図らずも3都市とも中心部に河川(堀)があり、都市の風景として水辺が重要なモチーフになってきた。ノートルダム大聖堂が見えるパリの風景を描いたアルベール・マルケと、大阪の中心部・中之島を描いた小出楢重の作品は、全く別の場所を描いているにもかかわらず、まるで同じ場所を描いているかのように街の雰囲気が似通う。一方で、小泉癸巳男による関東大震災から復興した東京の風景を描いた連作版画は、近代化する街の洗練さと共に、江戸時代の名所絵のような情緒も漂う。大阪とパリの街並みに似た風情があり、逆に同じ日本なのに東京と大阪で雰囲気が異なるのは、油彩と版画という分野の違い、そして技法、構図やタッチによるところが大きい。そうした思わぬ共通点や違いから、それぞれの作品の魅力を深堀していくのが本展の醍醐味だ。

![(左)早川良雄 《第11回秋の秀彩会》1953 年、大阪中之島美術館

(中央)パブロ・ガルガーリョ《モンパルナスのキキ》 1928 年、パリ市立近代美術館

(右)杉浦非水《東京三越呉服店 本店西館修築落成・ 新宿分店新築落成》 1925 年、東京国立近代美術館(国立工芸館) [展示期間:5/21~7/7]](https://i.artagenda.jp//feature/1/images/9027443847a9fdb86fa2d0896d4afbe1_middle.jpg)

(中央)パブロ・ガルガーリョ《モンパルナスのキキ》 1928 年、パリ市立近代美術館

(右)杉浦非水《東京三越呉服店 本店西館修築落成・ 新宿分店新築落成》 1925 年、東京国立近代美術館(国立工芸館) [展示期間:5/21~7/7]

続く第2章の「近代化する都市」では、そうした機械化する世界を絵画に取り入れた「未来派」の作品から、モダン・ガールを表した彫刻や百貨店の広告など、近代化する時代を象徴する作品が紹介される。

(右)松本竣介《並木道》1943 年、東京国立近代美術館

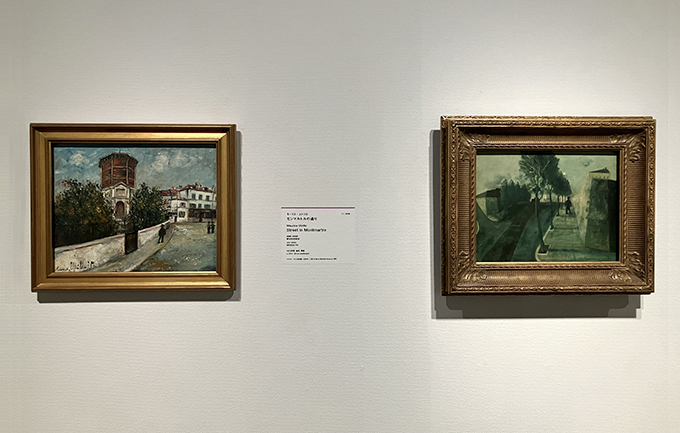

近代化の波に乗って社会全体が勢いを増す一方で、都市の中で1人孤独に過ごす者もいる。「都市の遊歩者」というテーマでは、モーリス・ユトリロ、松本俊介、佐伯祐三の3人が描いた都市の風景が並ぶ。孤独にたたずむ人物がポツンと描かれ、不安と寂寥感に満ちたこれらの作品からは、都市の影の部分が浮かび上がる。

強烈なミューズたち

![(左)アンリ・マティス《椅子にもたれるオダリスク》1928 年、パリ市立近代美術館

(中央)萬鉄五郎 《裸体美人》(重要文化財)1912 年、東京国立近代美術館 [展示期間:5/21~ 7/21 , 8/9 ~8/25]

(右)アメデオ・モディリアーニ 《髪をほどいた横たわる裸婦》 1917 年、大阪中之島美術館](https://i.artagenda.jp//feature/1/images/1a7ad69d99cdd859c7e37e23811cc92e_middle.jpg)

(中央)萬鉄五郎 《裸体美人》(重要文化財)1912 年、東京国立近代美術館 [展示期間:5/21~ 7/21 , 8/9 ~8/25]

(右)アメデオ・モディリアーニ 《髪をほどいた横たわる裸婦》 1917 年、大阪中之島美術館

人物表現に焦点を当てた第4章では、古来絵画のモチーフとして描き続けられてきた「女性像」に対して、独自の表現で強烈なインパクトを与える3人のミューズが登場する。アンリ・マティス、萬鉄五郎、アメデオ・モディリアーニの描く横たわる女性たちは、それまでの西洋美術における“見られる者”として理想化された女性ではなく、むしろこちらを見返すように描かれている。それぞれの画家の芸術様式が端的に表れた代表的な作品であると同時に、「見る者/見られる者」の関係性を覆すような圧倒的なパワーを放つ。

ジャンルを超えた競演

本展では、時代や地域、分野、様式など美術史的な分類を越えたトリオも見どころだ。たとえば、第3章のうち、「まどろむ頭部」というテーマでは、古代ギリシャ神話の登場人物をマヌカン(マネキン)として描いたデ・キリコの油彩、ミューズの頭部を極限まで滑らかなフォルムで造形し、土台に直に置くスタイルで発表したブランクーシの彫刻、そしてイケムラケイコのデッサンの3点が選ばれている。時代も、素材も、主題も異なりながら、頭部の形がいずれもきれいな卵型になっている点が興味深く、物思いに沈んでいたり眠りについている姿は、見る者を別の世界に誘うようである。

![(左)ジョルジョ・デ・キリコ 《慰めのアンティゴネ》 1973 年、パリ市立近代美術館

(中央)コンスタンティン・ブランクーシ 《眠れるミューズ》 1910–1911年頃 、大阪中之島美術館

(右)イケムラレイコ 《樹の愛》 2007 年、東京国立近代美術館[展示期間:5/21-7/7]](https://i.artagenda.jp//feature/1/images/ffd701f4fa27852fe2ed118f3686e5cc_middle.jpg)

(中央)コンスタンティン・ブランクーシ 《眠れるミューズ》 1910–1911年頃 、大阪中之島美術館

(右)イケムラレイコ 《樹の愛》 2007 年、東京国立近代美術館[展示期間:5/21-7/7]

他にも第5章「人間の新しい形」では、「分解された身体」というテーマで、ピカソのキュビスム作品、そのキュビスムに影響を受けた萬鉄五郎、そして馬の身体と円筒や球など(機械のイメージ)を組み合わせたヴィヨンの彫刻というトリオが並ぶ。萬鉄五郎は一度もヨーロッパを訪れたことはなく、最先端の芸術運動を、雑誌などを通して学び自身の作品に貪欲に取り入れていった。トリオで選ばれた作品は、こうした直接的な影響関係がある組み合わせもあり、それぞれの作品の関係性にも注目したい。

広がり続けるアート

展示の後半になると、第6章「響きあう色とフォルム」、第7章「越境するアート」と題され、トリオを組むテーマも、描かれたモチーフではなく、表現方法や芸術の概念自体を拡張させるものへと焦点が移っていく。たとえば、「差異と反復」では、アンリ・ミショー、草間彌生、中西夏之のトリオだが、いずれも特定の対象物ではなく、己の内で湧き起こる感情(感覚)をそのまま画面に投影したような作品が並ぶ。

〈軽やかな彫刻〉のテーマでは、アレクサンダー・カルダー、北代省三、ファウスト・メロッティのトリオが組まれている。

また「日常生活とアート」では、椅子、鳥かご、折紙といった、それまでアートの素材としてみなされなかった日用品をアートの領域に引き入れた作品が紹介されている。こうしたテーマの設定からも、時代が進むにしたがって、芸術の分野・手法が多様化し、“アート(芸術)“の概念が革新されてきたことが分かる。そして、こうして本展で多様なテーマを設定できるのも、近現代美術をコレクションの中心に据える3館が、その時代の変化を捉えた作品を収集し続けているからこそだ。

(左奥)冨井大裕《roll(27 paper foldings)#15》2009年、東京国立近代美術館、©Motohiro Tomii, courtesy of Yumiko chiba Associates

本展の会場では、各章・各テーマの紹介文のみで、作家や作品についての1点1点の詳細な説明はない。しかし、共通のテーマで3作品が並ぶことで、自然とそれぞれの作品の特徴に気づくことができる。本展のキャッチコピーは、「見て、比べて、話したくなる」。ぜひそれぞれの作品を見比べて、新しい発見を楽しんでほしい。

美術館の前庭のキッチンカーでは、TUTTO×TRIO展のコラボ・ジェラートが販売されている。ポワール(洋梨)、ストロベリーミルク、チョコミントの3種のフレーバーの“トリオ”で、展覧会の余韻に浸りたい。(販売期間など詳細は展覧会ホームページをご確認ください。)

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 美術館情報

- 東京国立近代美術館|The National Museum of Modern Art, Tokyo

102-8322 東京都千代田区北の丸公園3-1

開館時間:10:00〜17:00(最終入館時間 16:30)

休館日:月曜日、7月16日、8月13日 ※ただし7月15日、8月12日は開館