リニューアルオープンした大阪市立東洋陶磁美術館

その「シン」の魅力に迫る

大阪市立東洋陶磁美術館にて、リニューアルオープン記念特別展「シン・東洋陶磁―MOCOコレクション」が開催中

1982年に開館した大阪市立東洋陶磁美術館は、日本・中国・韓国を中心とした東洋陶磁のコレクションで世界第一級の質と量を誇る美術館だ。開館から約40年にわたり、大阪の地で陶磁器の魅力を発信し続けてきたが、このたび約2年間の改修工事を終え、2024年4月12日にリニューアルオープンした。

リニューアルオープン記念特別展「シン・東洋陶磁―MOCOコレクション」では、美術館が誇る珠玉のコレクションが一堂に会する。タイトルの「シン」には、「新」たなミュージアムへと歩み始めること、「真」の美しさとの出会い、「心」がワクワクする鑑賞体験、という3つの願いが込められている。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

- リニューアルオープン記念特別展「シン・東洋陶磁―MOCOコレクション」

開催美術館:大阪市立東洋陶磁美術館

開催期間:2024年4月12日(金)〜9月29日(日)

新たに誕生したエントランス&キャラクター

今回のリニューアルによって増設されたエントランスは、モダンなデザインで「今」の時代から「古」の美の世界へと緩やかにつなぐ。展示室へと続く曲線の階段のインパクトも新鮮だが、階段の傍にある5つの椅子も見逃してはいけない。これらは陶芸作家・橋本知成によるもので、国宝の油滴天目茶碗の虹彩にも似た輝きを見せ、座面はモルタルとなっている。

陶芸作家・橋本知成によるもので、実際に座ることができる。

さらに、美術館の公式キャラクターも誕生した。

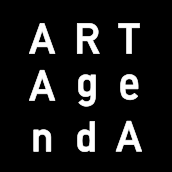

mocoちゃんと命名された可愛らしいキャラクターは、《青花虎鵲文壺》に表された、猫にも虎にも見える愛らしい動物がモデルになっている。名前は美術館の英語表記である「The Museum of Oriental Ceramics, Osaka (MOCO)」が由来だ。作品の傍では、壺からmocoちゃんが飛び出し動き回る映像が流れており、館内のあちこちでmocoちゃんが案内してくれている。

18世紀の朝鮮において、宮廷専用の広州官窯の工房で作られた作。虎は朝鮮では霊獣として信仰され、幸せを告げるとされる鵲(カササギ)と一緒に表されることが多い。しかし本作に描かれた愛らしい姿は、虎よりも猫に近い。

国宝・油滴天目茶碗を余すところなく味わう

それでは、いよいよ「新」しくなった東洋陶磁美術館と、そのコレクションの「真」の魅力を見ていこう。まずは、何と言っても美術館を代表する国宝《油滴天目茶碗》だ。

今回のリニューアルを機に専用の展示ケースを設計したという。油滴天目本来の色を見ることができるよう照明の色味にこだわり、器の内側の斑点が虹色に輝く。その様子に思わずうっとりし、奥へと吸い込まれていくようだ。照明は、自然光に近く陶磁器本来の魅力が最もよく引き出せるとされる紫励起 LED 照明を導入し、360度から鑑賞できるように独立ケースを設計、そのガラスも透明度の高さを追求している。

また、油滴天目茶碗に触れる感覚を味わうことができる体験型デジタルコンテンツも誕生した。油滴天目茶碗そっくりのハンズオンコントローラーを手に持って動かすと、目の前のモニターに映された油滴天目茶碗が同じように動く仕組みだ。これにより、自分で360度好きな角度から鑑賞することができる。

「新」たな魅力を引き出す現代写真との共演

リニューアルオープンに際して美術館が目指す「古いものを新しい時代につないでいく」という思いを体現しているのが、「天下無敵-ザ・ベストMOCOコレクション」と題された展示室だ。美術館の原点である安宅コレクション(住友グループ寄贈)を中心に、美術館を代表する中国・韓国陶磁の名作が集結している。

ここで注目したいのは、陶磁器の背後に展示されている写真家・六田知弘(むだともひろ)氏の「壁の記憶」シリーズ。壁には人々の記憶が染み込み、「その向こう側にほのかに見え隠れする宇宙のゆらめき」を感じたという六田が、世界各地の民家の壁を撮影した作品群だ。一見抽象絵画の様にも見えるが、長い時間人々の生活を支えた壁の風合いは、色や質感が繊細に複雑に折り重なった奥深さを感じる。

美術館の主任学芸員で本展を担当した鄭銀珍氏によると、「壁の記憶」シリーズに感銘を受けていた鄭氏が、本展を企画する中で、人々の記憶が宿るものとして陶磁器と「壁の記憶」シリーズが共通すると考え、今回のコラボレーションが実現した。

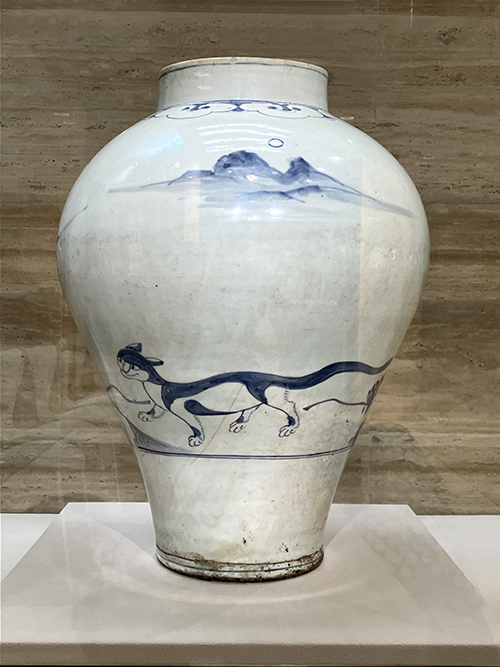

(奥)六田知弘「壁の記憶」

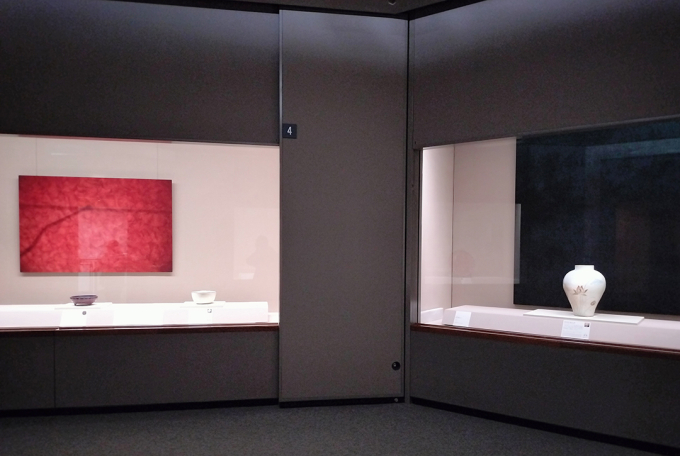

「部屋全体の雰囲気を感じてほしい」と語る鄭氏。陶磁器の質感やイメージと共鳴する写真を一点一点選んだという。たとえば、蓮の絵が表された《青花辰砂蓮花文壺》の後ろには、泥の中から咲く清廉な蓮をイメージして、深い闇のような黒色の壁の写真が飾られている。深い奥行きを感じさせる黒い壁とのコントラストによって、白い壺の輪郭がくっきりと浮かび上がり、器の清らかさが一層感じられる。

(奥)六田知弘「壁の記憶」

また安宅コレクションの中でも“三種の神器”と称される3点の作品の壁には、陶磁器の貫入(ひび割れのような表面)を思わせる赤い壁の作品が配され、陶磁器の世界を象徴するような厳かな雰囲気が漂う。

現代の写真作品とのコラボレーションによって、様々なイメージが浮かび上がり、いつもの陶芸の鑑賞体験とも異なる新鮮な感覚を味わった。ぜひこの展示室では、器一点一点を凝視するだけなく、部屋全体を眺め、自由にイメージを膨らませてほしい。長い年月を経て今に伝わる陶磁器は、そんな湧き上がるイメージを入れるにふさわしい包容力がある。

秋の晴れた日の午前10時の光を求めて

さらにリニューアルに際して、展示方法も他に例のない画期的な展示方法を行っている。その大きな2つが、「自然採光展示」と、「回転台」だ。

光の種類や状態によって見え方が変わりやすい陶磁器。作品本来の質感や色を味わうには、一定の光度を保つ自然光が理想的なのだ。古くより、青磁を見るには「秋の晴れた日の午前10時ごろ、北向き部屋で障子1枚隔てたほどの日の光」で見るのが一番良いと言われている。そんな理想の光を求めて、美術館では世界初の自然光による展示を実現した。展示ケースの上部に設置された、反射率を極めて高い光ダクト(筒)によって自然光の光量をなるべく落とすことなく展示ケースに導く。ガラスの天井も自然光の光は通しつつ、作品にダメージを与える紫外線はカットする素材を用いて、作品保護と自然光の鑑賞を両立させた。

ここに展示されているのは、龍泉窯青磁の最高傑作のひとつである国宝《飛青磁花生》や、宋時代の宮廷用の窯であった汝窯(じょよう)の作である《青磁水仙盆》など珠玉の青磁だ。汝窯の青磁はその澄んだ淡い青色が特徴で、気品漂う青色は「天青(てんせい)」と呼ばれる。汝窯作の器はわずか90点ほどしか発見されておらず、中でもこのような盆は本作を含めて6点しかない。そのような貴重な作品を、こだわり抜かれた展示室で味わうことができるのは、実に贅沢な体験だ。青磁と一口に言っても、その青の色味は窯や時代によって異なる。ここでは、古の人々が憧れた青色、その微妙な違いと魅力をじっくりと味わってほしい。

360度あますところなく見せる

陶芸の展覧会で誰もが一度は「反対側も見たい」と思ったことがあるだろう。そんな鑑賞者の思いを実現させるために導入されたのが、世界初の「回転台」を用いた展示で、館内の3ヶ所に設置されている。器の全面を見せる場合は独立ケースを使うが、独立ケースが使えない場合は、パネル写真などで見えない部分を補完することがほとんどだ。しかし、「鑑賞者が作品の周りを歩く」のではなく、「作品を回転させる」という逆転の発想によって「器の全面を見たい/見せたい」という鑑賞者と学芸員の夢を実現させた。

下の円形に線が入っている箇所が、ゆっくり回転していて、《法花花鳥文壺》の全面の模様が鑑賞できる。

色彩豊かな東洋陶磁の世界

本展では、展示室ごとにテーマが設けられており、全部で13のセクションで構成されている。美術館のコレクションの中核をなす「安宅コレクション」(日本の十大商社の1つであった安宅産業株式会社の会長・安宅英一氏の主導により会社の事業の一環として収集された東洋陶磁)や、在日韓国人で韓国陶磁の世界的なコレクター・研究者であった李秉昌(イ・ビョンチャン)氏が蒐集した韓国陶磁(「李秉昌コレクション」)をはじめ、数々の名品が、地域・分野ごとに展示されている。世界に誇る東洋陶磁美術館のコレクションの質と量に圧倒される。

中国や朝鮮だけでなく、もちろん日本の陶磁器も展示されている。織部や唐津、伊万里など日本各地の窯で作られた器が集結し、江戸時代に斬新な作風で名を馳せた尾形乾山の器も展示されている。

名碗“を”食べる―ミュージアムカフェ

名碗の美を堪能した後は、エントランスに併設されたミュージアムカフェ「café KITONARI」での一服もオススメだ。この店では美術館が誇る名碗をモチーフにした特別メニューが展開されている。名碗“で”食べることは難しいが、名碗“を”食べることができる特別メニューで、展覧会の余韻に浸りたい。

手前は陶片をイメージしたアイシングクッキー

装いを新たにした大阪市立東洋陶磁美術館。随所で新しい試みを行い、訪れた人々の心を弾ませる工夫に溢れている。しかし、コレクションの奥深さと、その真の魅力を発信し、古の美を次世代につなぐ美術館の情熱は決して変わることない。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 美術館情報

- 大阪市立東洋陶磁美術館|The Museum of Oriental Ceramics, Osaka

530-0005 大阪府大阪市北区中之島1-1-26

開館時間:9:30〜17:00(最終入館時間 16:30)

休館日:月曜日、7月16日(火)、8月13日(火)、9月17日(火)、9月24日(火)

※但し祝日の7月15日(月)、8月12日(月)、9月16日(月)、9月23日(月)は開館